Raffigurante “Lazzaro” e databile al secondo decennio del Cinquecento, la scultura in marmo di Candoglia proviene dal fianco meridionale del Duomo, da dove fu rimossa nel 1943 per entrare in Museo nel 1953. Qui è oggi esposta nella sala dedicata al classicismo lombardo (n. 8).

L’opera fu commissionata dalla Veneranda Fabbrica a Cristoforo Solari detto “il Gobbo”, scultore e architetto originario dell’odierno Canton Ticino che, grazie alla sua produzione spesso di alto livello tecnico-esecutivo, contribuì in maniera determinante a traghettare la scultura e l’architettura lombarde, ancora legate all’arretrata tradizione locale, verso il classicismo già in auge in altre città d’Italia come Venezia, Mantova e Roma.

Tale era la sua fama anche al di fuori della Lombardia che Giorgio Vasari, autore delle celebri “Vite dei più eccellenti architetti pittori et scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri” (1550), narrava di come Michelangelo avesse firmato la sua “Pietà” vaticana (1498 circa) per scongiurare il rischio che l’opera venisse riferita al collega.

Già attivo alla Certosa di Pavia, nel 1501 Solari approda con l’incarico di scultore al cantiere del Duomo, per il quale lavora fino al 1524 realizzando diverse statue: fra esse, oltre al “Lazzaro”, si ricordano il “Cristo alla colonna”, attualmente custodito presso la sacrestia meridionale, L'”Adamo” e la “Sant’Elena”, entrambe risalenti al secondo decennio del secolo e anch’esse esposte in Museo.

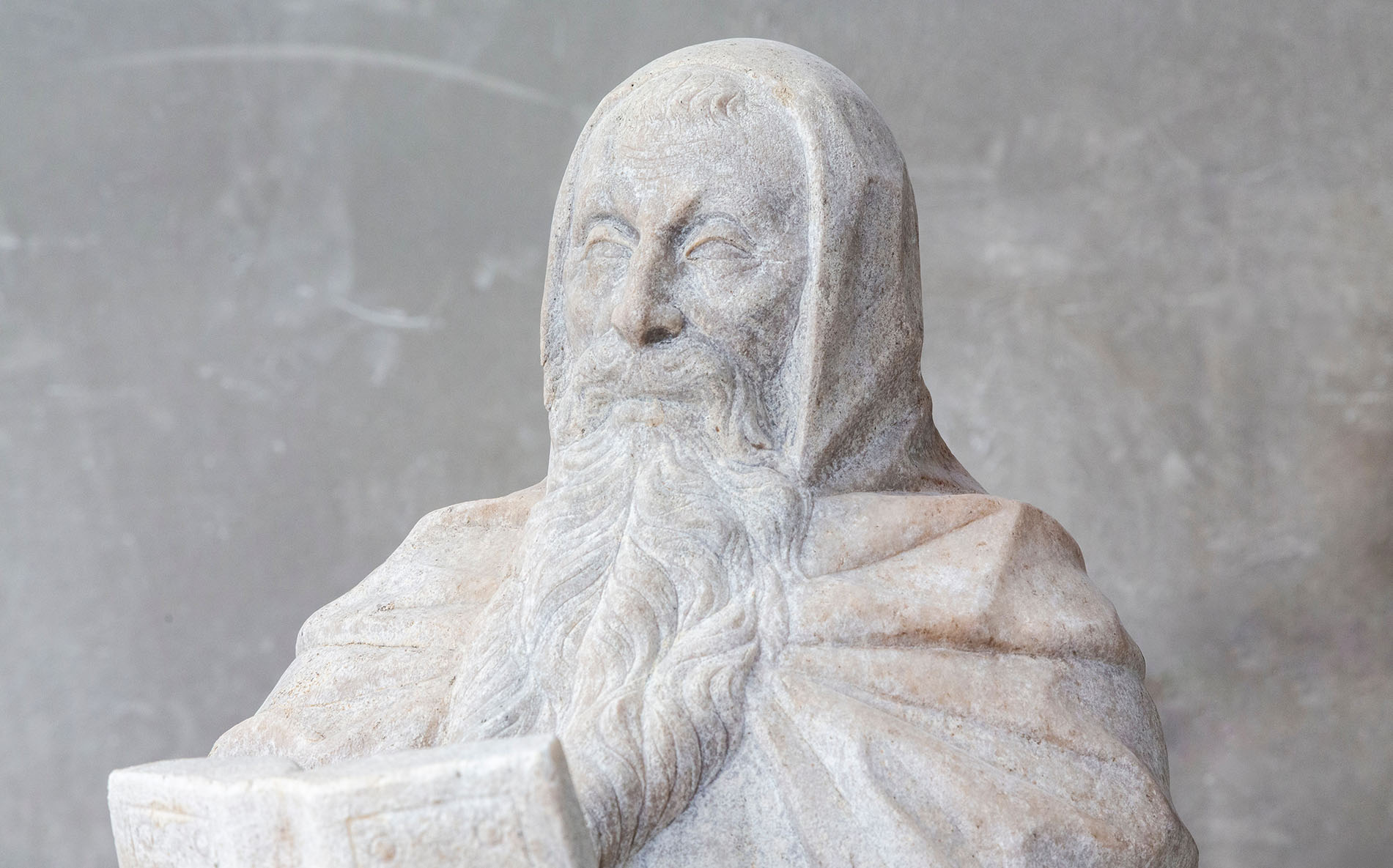

Nel “Lazzaro”, il mendicante ricompensato da Dio con la vita eterna grazie alle sue doti di pazienza e fede, ricordato nel Vangelo di Luca, è rappresentato come un uomo maturo e barbato dallo sguardo intenso, con il capo dalla lunga chioma mossa rivolto leggermente verso la sua destra.

Stante su un basamento poligonale recante la firma dell’autore, il personaggio è coperto solo da un perizoma drappeggiato che gli cinge i fianchi; la mano destra risulta portata al petto, mentre la sinistra stringe il tronco di un albero retrostante.

Lazzaro poggia il peso sulla gamba destra, a cui corrisponde in diagonale il braccio sinistro in tensione.

Dal punto di vista stilistico, gli studiosi hanno individuato nella scultura rimandi alla statuaria antica per quanto riguarda lo squadro monumentale, l’attenzione naturalistica e la posa dinamica.