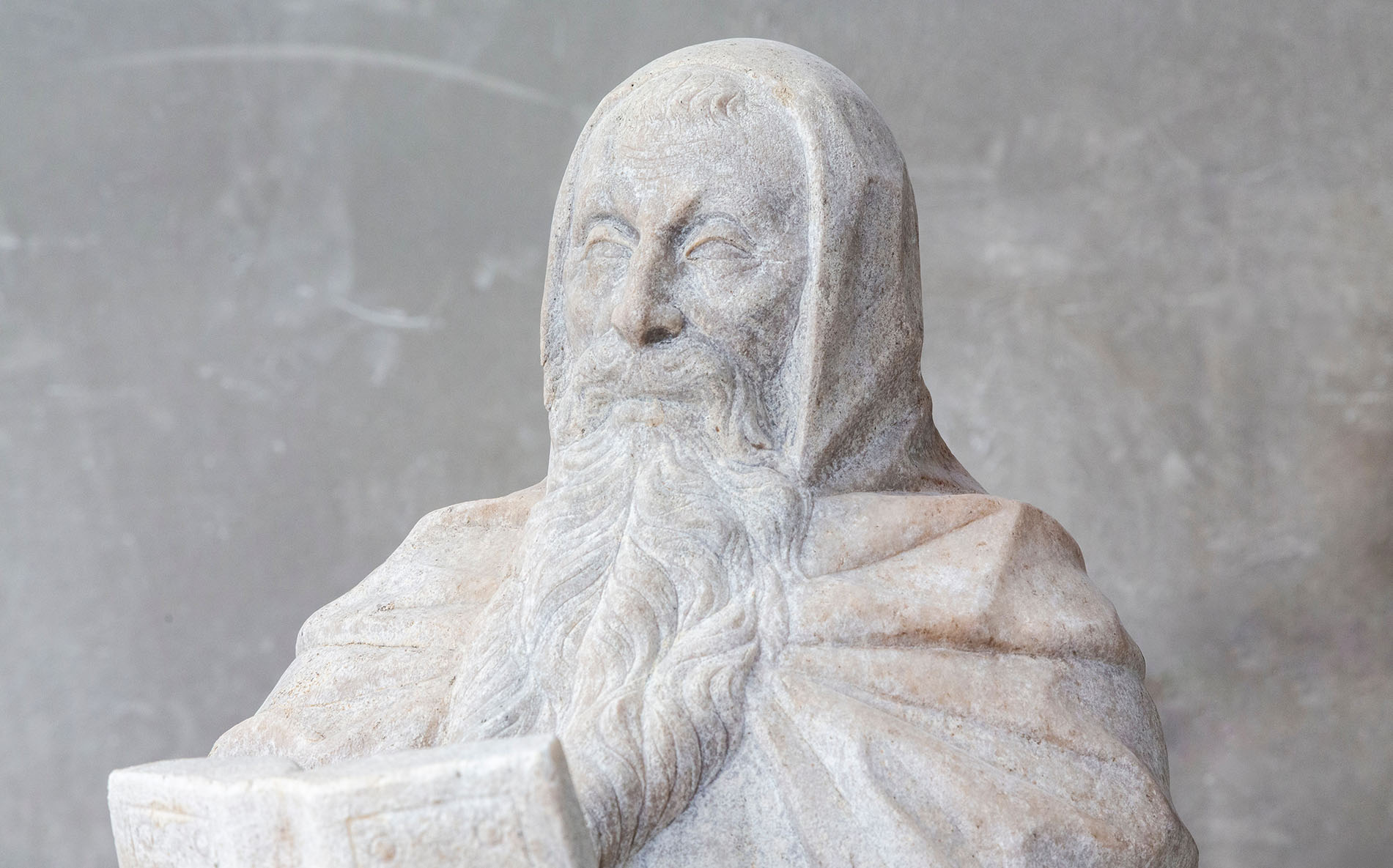

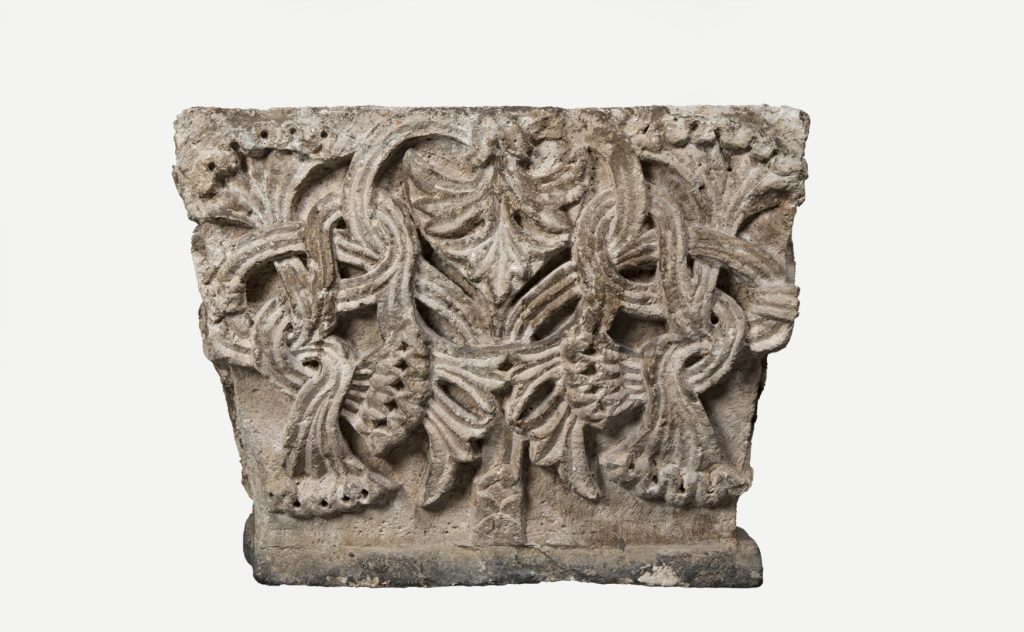

Situata originariamente sopra una statua di “Gigante” del lato sud del Duomo, questa scultura in marmo di Candoglia è un doccione (o gargoyle), cioè un elemento funzionale per la raccolta e lo scarico delle acque piovane tipico dell’architettura gotica.

I 150 doccioni della Cattedrale, collocati all’estremità degli archi rampanti, sugli angoli delle guglie e dei contrafforti e lungo i parapetti, hanno forme molteplici: se fra Trecento e Quattrocento prevalgono animali reali o fantastici, demoni ecc., successivamente compaiono anche figure umane e angeliche che rivelano una sensibilità artistica più ricercata.

Oltre alla loro funzione materiale, alcuni studi hanno attribuito ai doccioni la capacità simbolica di guardiani, che proteggono il Duomo dall’esterno allontanando gli spiriti maligni.

Realizzato entro il primo decennio del Quattrocento, il doccione in questione è oggi custodito presso il Museo nella sala n. 5, dedicata a queste opere: esso rappresenta una donna nuda all’infuori di un drappo intorno ai fianchi, colta nell’atto di abbracciare un drago alato dal corpo ricoperto di squame e con la grande bocca aperta.

Per quanto riguarda l’autore, gli studiosi hanno proposto un seguace di Annex Marchestem. Quest’ultimo, documentato nel cantiere del Duomo dal 1393 al 1404, fu come altri maestri d’oltralpe (Roland de Banille, Nicolò da Venezia, Walter Monich) a capo di una delle più consistenti squadre di lapicidi.

Nello specifico, Marchestem ebbe un certo rilievo nella realizzazione dei doccioni, eseguendone uno molto simile a quello in oggetto che oggi si trova ancora sopra un “Gigante” della zona absidale.

Nell’ambito dei doccioni della Cattedrale, la tipologia dei nudi femminili godette di una certa fortuna insieme a quella dei putti e dei fanciulli: anche se il loro significato non è facilmente definibile, studi recenti evidenziano rapporti con il contesto mitologico dei “Giganti” e con modelli figurativi tratti da manoscritti astrologici.