Raffigurante la “Madonna con il Bambino”, la scultura in legno policromo è databile al secondo quarto del Quattrocento. Di provenienza ignota, si trova oggi esposta in Museo nella sala dedicata all’epoca viscontea (n. 4).

La Vergine siede su un trono a sedile, di cui si conservano porzioni della seduta e delle gambe. In grembo regge il Figlio, che con la mano destra si aggrappa al lembo del manto della madre in corrispondenza del petto, mentre la sinistra reggeva in origine un cartiglio spiegato (se ne conserva solo il frammento superiore arrotolato).

Il corpo del Bambino, vivace e sgambettante, ha un resa anatomica sicura e precisa, con il volto paffuto incorniciato da capelli a morbide ciocche; la Madonna, dalle sembianze piene e proporzionate, indossa una tunica rossa con scollo arrotondato e sottolineato da una bordura, e un manto blu con l’interno verde dalle pieghe che ricadono morbide. Il volto dall’espressione dolce è incorniciato da un lembo del manto, sotto il quale si intravedono ciocche di capelli.

Per quanto riguarda il versante stilistico, gli studiosi hanno sottolineato la calibrata compresenza di ambizioni naturalistiche (il Bambino, vivace ed energico, muscoloso come un piccolo Ercole) ed eleganza linearistica (i complessi ghirigori del mantello, lo sbuffo del velo sulla fronte di Maria): caratteristiche per le quali l’opera si inserisce in quella fase dell’autunno del Medioevo lombardo che ha in Jacopino da Tradate e Michelino da Besozzo i suoi artisti di punta.

In particolare la dolcezza dei tratti giovanili della Vergine, l’andamento morbidamente linearistico dei suoi panneggi e il continuo fluire dei contorni dimostrano l’attenta conoscenza, da parte dell’ignoto autore, dei capolavori di Jacopino da Tradate. Attivo per la Cattedrale dal 1401 al 1425, egli ottenne il favore della Veneranda Fabbrica sia per l’alto livello della sua produzione scultorea sia per le sue capacità direttive. Nel 1415, infatti, fu nominato scultore a vita presso l’ente e posto a capo di una bottega di formazione di giovani lapicidi, cioè gli artisti che si occupavano soprattutto delle sculture e dei bassorilievi destinati a capitelli, portali ecc.

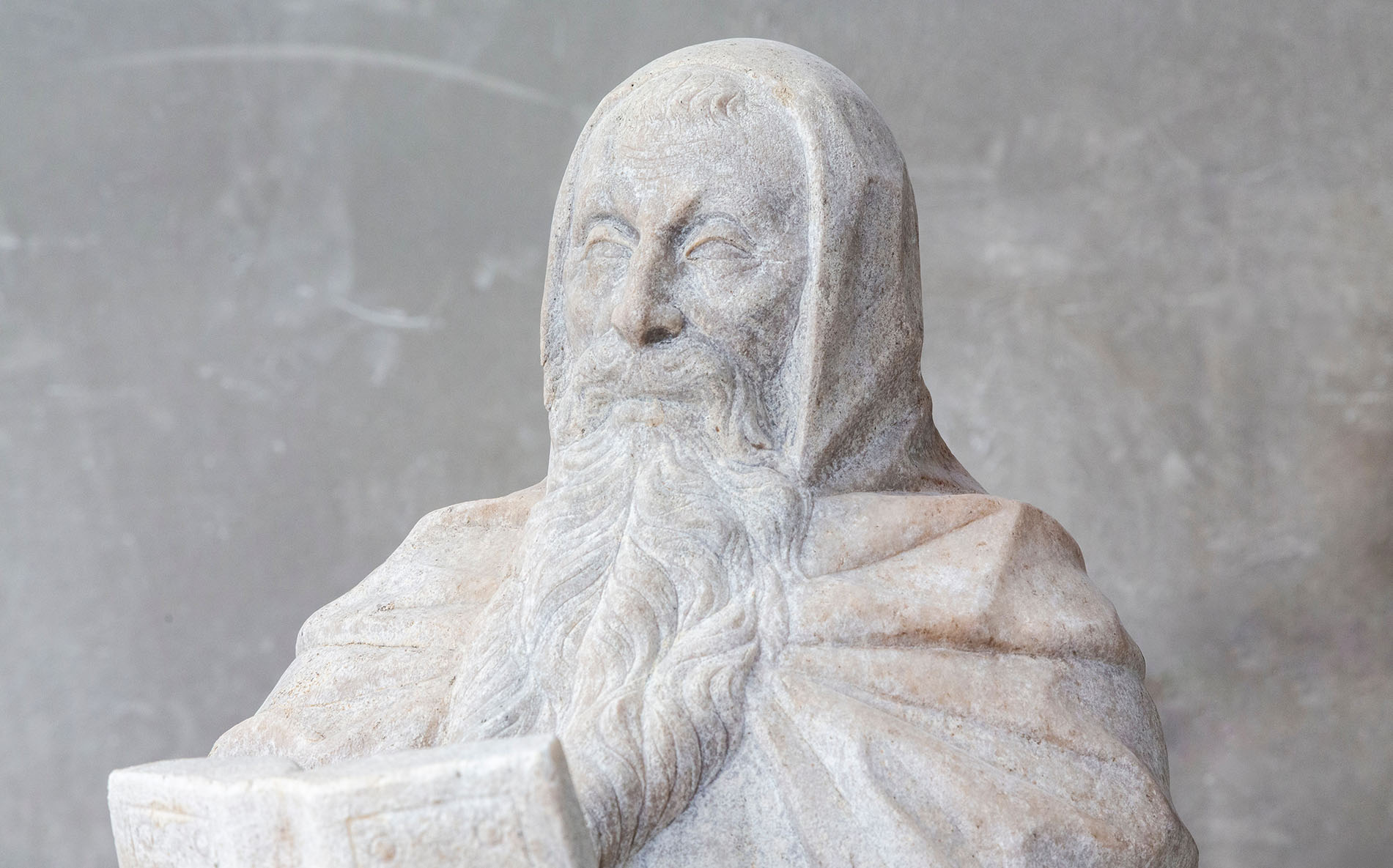

Una delle sue opere più importanti realizzate per il Duomo è la statua raffigurante papa Martino V (1424), ancora oggi custodita in Cattedrale ed eseguita in ricordo della consacrazione dell’altare maggiore da parte del pontefice.

In essa emergono sia un’interpretazione classicheggiante della pienezza lombarda, come testimonia la morbida ricchezza del panneggio, sia una forte tensione naturalistica, che indaga tanto i particolari naturalistici quanto la psicologia del soggetto rappresentato.