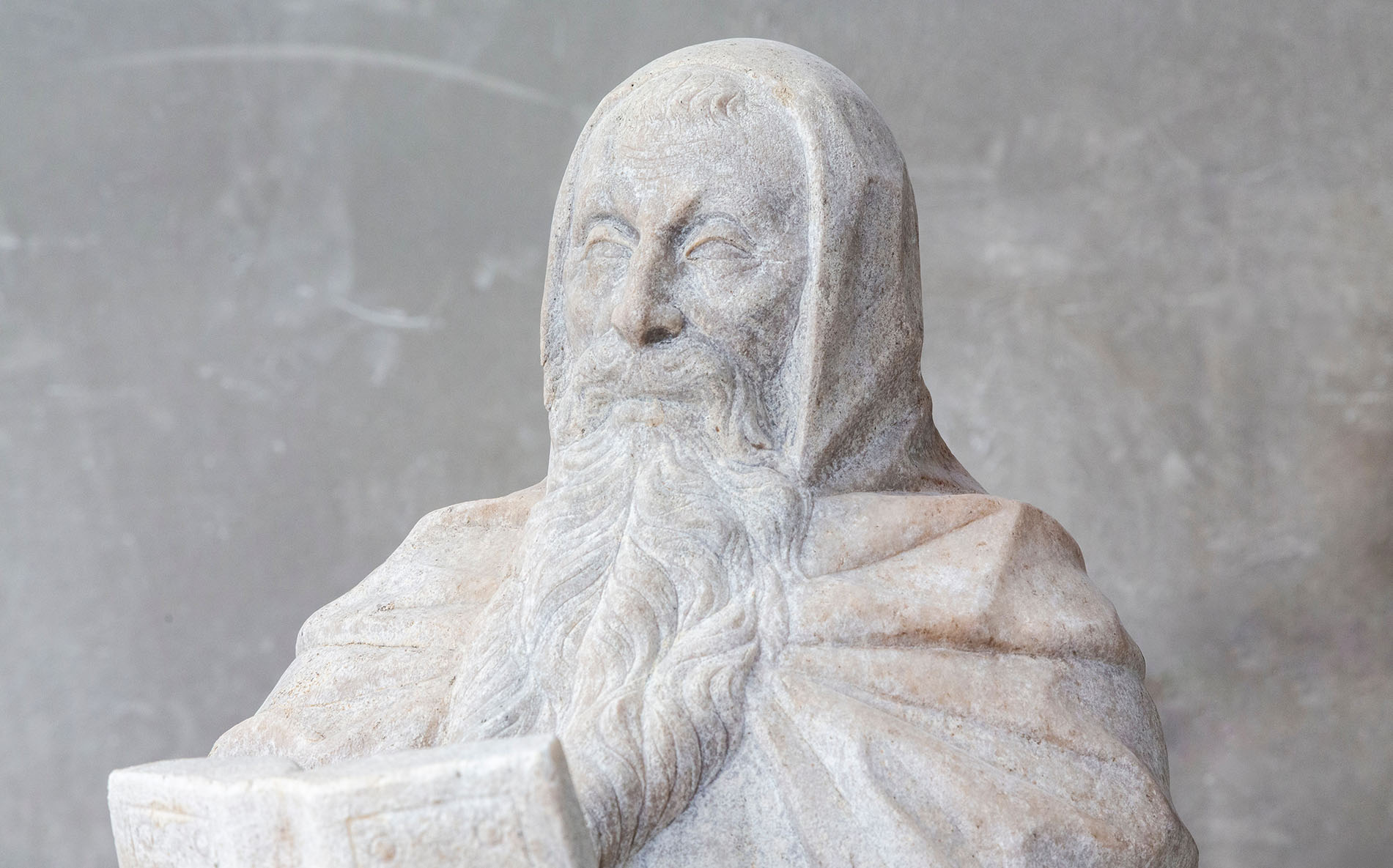

Raffigurante un “Profeta”, la scultura in marmo di Candoglia è databile al secondo quarto del Quattrocento. Proveniente dal capitello di un pilone del Duomo, si trova oggi esposta in Museo presso la sala n. 6, dedicata appunto alle statuette dei capitelli dei piloni.

Il personaggio, recante fra le mani un sinuoso cartiglio in parte ancora arrotolato nelle estremità, è caratterizzato da una testa allungata con la fronte alta, le cui arcate sopraccigliari, proseguendo nella linea del naso, descrivono una T che ripartisce simmetricamente il volto.

Gli occhi appaiono piccoli e la bocca minuta, seminascosta da lunghi baffi spioventi che confluiscono in una folta barba a ciocche ondulate: salendo, quest’ultima si congiunge a sua volta con i pochi riccioli ai lati del capo, completamente calvo a eccezione di un ciuffo sopra la fronte.

Il “Profeta” indossa una tunica ricoperta da un ampio mantello, che avvolgendosi su sé stesso all’altezza del ginocchio sinistro descrive varie arricciature, ricadendo sulla base in morbidi risvolti; dall’orlo della tunica spuntano le dita dei piedi.

Per quanto riguarda il versante stilistico, gli studiosi attribuiscono l’opera a un tardo seguace di Jacopino da Tradate: originario della località in provincia di Varese, quest’ultimo lavorò per la Cattedrale milanese dal 1401 al 1425, ottenendo il favore della Veneranda Fabbrica sia per l’alto livello della sua produzione scultorea sia per le sue capacità direttive. Nel 1415, infatti, Jacopino fu nominato scultore a vita presso l’ente e posto a capo di una bottega di formazione di giovani lapicidi, cioè gli artisti che si occupavano soprattutto delle sculture e dei bassorilievi destinati a capitelli, portali ecc.

Una delle sue opere più importanti realizzate per il Duomo è la statua raffigurante papa Martino V (1424), ancora oggi custodita in Cattedrale ed eseguita in ricordo della consacrazione dell’altare maggiore da parte del pontefice.

In essa emergono sia un’interpretazione classicheggiante della pienezza lombarda, come testimonia la morbida ricchezza del panneggio, sia una forte tensione naturalistica, che indaga tanto i particolari naturalistici quanto la psicologia del soggetto rappresentato.