Raffigurante “San Marco evangelista” e databile al 1876, il modello in gesso fu realizzato come prova preparatoria per una scultura marmorea di stesso soggetto (1877), destinata a decorare il capitello di un pilone del Duomo.

Il modello, oggi esposto nella sala del Museo dedicata all’Ottocento (n. 17), fu eseguito come la statua in marmo da Pietro Dal Negro: originario di Quinzano (Verona), egli si formò a Milano presso l’Accademia di Brera, dove seguì i corsi di Giuseppe Sogni e Benedetto Cacciatori, partecipando poi alle esposizioni annuali braidensi dal 1847 al 1878.

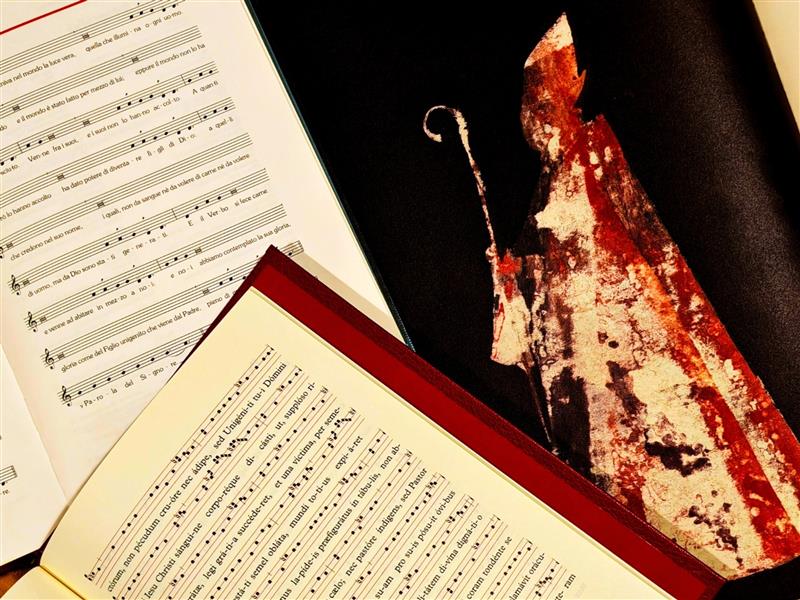

Autore per la Cattedrale del solo “San Marco evangelista”, nel relativo modello egli ritrae il patrono di Venezia come un uomo maturo dalla barba suddivisa in due punte. Il viso leggermente ribassato esprime solennità, mentre le mani poste fra petto e bacino reggono e al contempo mostrano all’osservatore il Vangelo scritto dal santo: le braccia sono posizionate in modo tale che il codice appaia dislocato verso la destra della figura.

Abbigliato con una tunica, completata da un manto posto diagonalmente che lascia scoperta la spalla sinistra, san Marco ha la gamba destra diritta e l’altra flessa; i piedi, cinti da sandali e poggianti su un basamento, s’intravedono da sotto l’orlo della veste.

Sulla sinistra, accucciato dietro il santo, è visibile il leone suo simbolo, con le zampe posizionate sotto il muso dalle fauci aperte e gli occhi rivolti verso l’alto.

Dal punto di vista stilistico, gli studiosi hanno sottolineato come il “San Marco evangelista” rientri appieno nella produzione di Dal Negro, legata per la maggior parte a una scultura di genere nella quale, più che il contenuto, riveste un ruolo fondamentale la grazia della composizione e del trattamento materico.

In particolare, la sua statua per il Duomo rievoca il monumentale “Mosè” di Antonio Tantardini (1864, Milano, Arcivescovado), da cui sembrano essere mutuati, oltre che l’impostazione generale, l’espediente compositivo del mantello posto in diagonale, volto a introdurre una nota di movimentazione plastica e chiaroscurale.

Alla cultura figurativa della Scuola di Milano, cioè di quegli scultori attivi a Brera che fra gli anni Cinquanta e Settanta dell’Ottocento si affermano a livello europeo mediante un romanticismo “moderato” (Benedetto Cacciatori, Pompeo Marchesi, Vincenzo Vela ecc.), rimanda poi il trattamento tattilmente sensibile della capigliatura del santo, della criniera leonina e di alcuni brani della tunica, come lo scollo, che mostrano una definizione vibrata tendente a una maggiore resa naturalistica.

Inoltre, nel “San Marco evangelista”, Dal Negro evita un disegno troppo dispersivo preferendo una maggiore sintesi: ciò è evidente nel trattamento del panneggio, dove si trovano ampie superfici accostate ad aree in affondo, che creano zone in cui maggiormente si concentrano le ombre facendo risaltare, di converso, le parti più esposte.

Così è anche nella grande falcatura del mantello, nelle ampie pieghe delle maniche o nel profondo gorgo al centro della figura, che mette in forte risalto la superficie del Vangelo tenuto in mano dal santo.