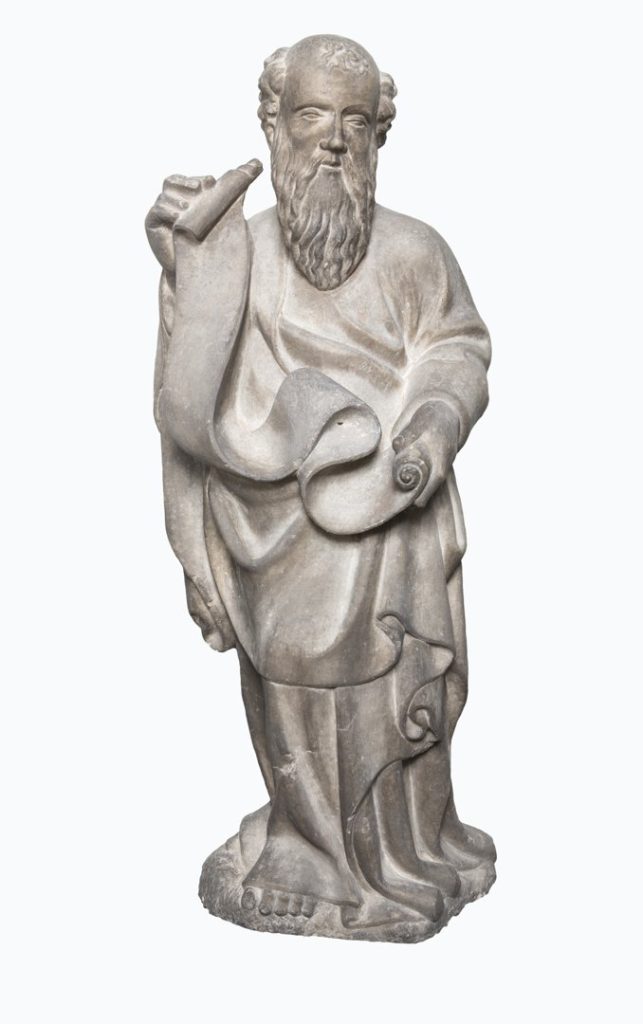

Raffigurante “San Tommaso apostolo”, la scultura in marmo di Candoglia è databile fra il settimo e l’ottavo decennio del Quattrocento, e proviene verosimilmente dal capitello di un pilone del Duomo. Esposta in Museo dal 1972, si trova oggi nella sala dedicata all’epoca viscontea (n. 4).

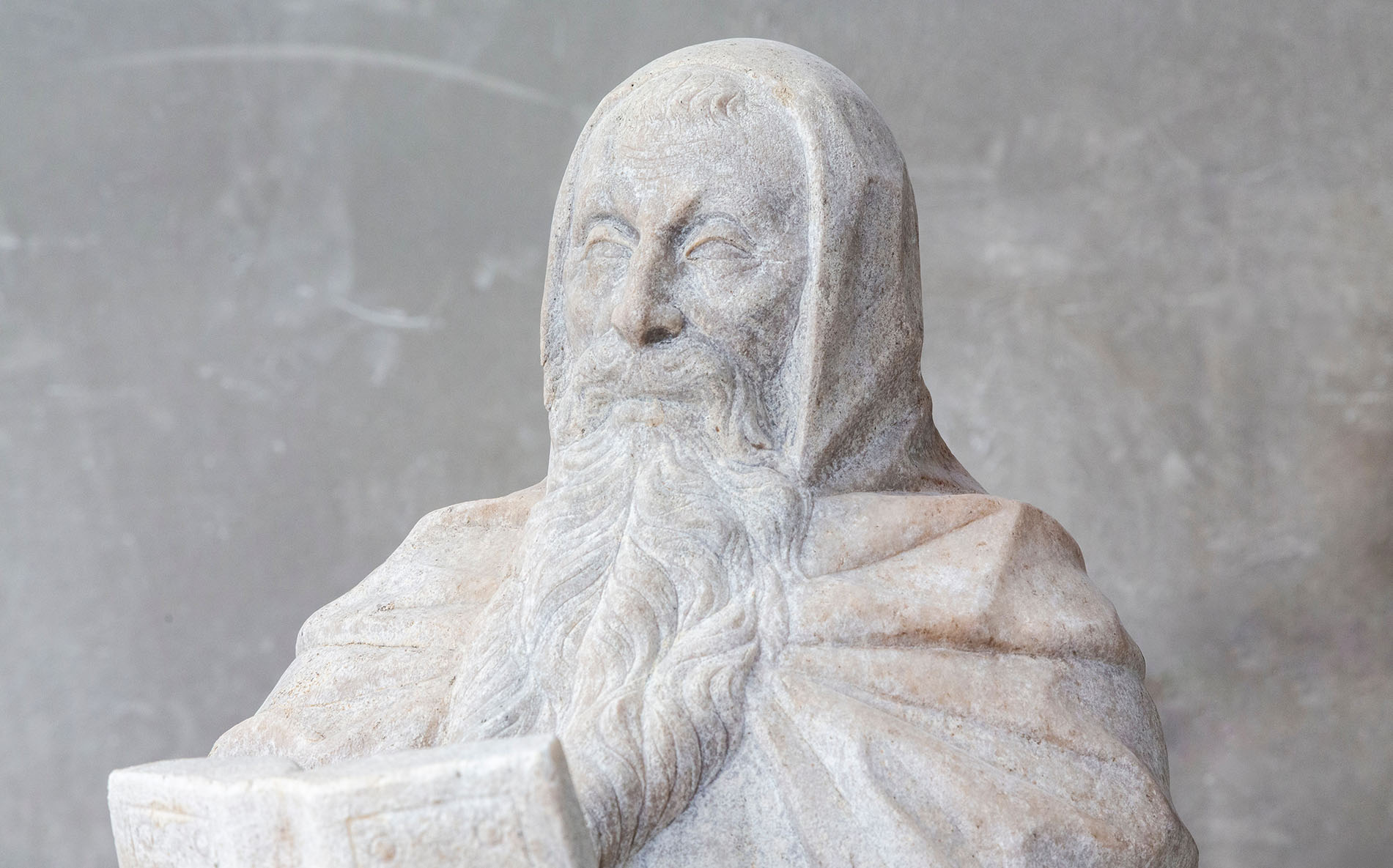

San Tommaso apostolo, noto per non aver inizialmente creduto alla resurrezione di Gesù e patrono degli architetti, è qui rappresentato come un uomo maturo dallo sguardo solennemente frontale, con capelli e barba definiti in plastiche ciocche ricciute.

Abbigliato con una veste e un manto dagli abbondanti panneggi lunghi fino a terra, dai quale emergono le punte dei piedi, il santo è colto in una posa di rigida verticalità; la mano sinistra regge una grande squadra da architetto, mentre la destra contiene un libro chiuso.

Per quanto riguarda il versante stilistico, considerato che fra la statuaria oggi nota all’interno del patrimonio della Veneranda Fabbrica del Duomo si fa fatica a rintracciare opere perfettamente confrontabili con il “San Tommaso”, gli studiosi non sono ancora riusciti a formulare un’ipotesi condivisa sul suo autore e sulla sua cronologia.

Tuttavia, nell’opera sono stati colti riferimenti al linguaggio formale imposto nel cantiere del Duomo da Jacopino da Tradate fra il primo e il secondo decennio del Quattrocento, tenuto in auge dai suoi seguaci fino agli anni Sessanta; al contempo, non si può fare a meno di rilevare nel tono solenne e paludato del “San Tommaso” il tentativo di forzare i termini di elegante mondanità dei capolavori di Jacopino.

Infatti se in alcuni punti, come nel drappeggio del manto sul fianco sinistro ad abbondanti e pesanti volute, sono ancora diretti i riferimenti alla maniera del maestro di Tradate, nella rigida verticalità della posa, nella frontalità solenne dello sguardo, nel linearismo delle pieghe della parte centrale e destra dell’apostolo si scorge invece una pur timida e ibrida apertura alla riscoperta del mondo classico.

In questo senso, il “San Tommaso” del Duomo trova forse il confronto più pertinente in una grande statua di “Sant’Agata” conservata nell’omonima chiesa di Basiglio, eseguita da Martino Benzoni nel corso del settimo decennio del Quattrocento, anche lei dritta e impettita, avvolta nelle spire di abbondantissime vesti iper gotiche, ma orgogliosa di sfoggiare un’acconciatura ispirata a quelle delle matrone romane e di portare una coppa baccellata recuperata dal repertorio antiquario.

Nel cantiere del Duomo, Benzoni ricoprì un ruolo di spicco tra gli anni Sessanta e il decennio successivo, impegnato in commissioni di grande eminenza, come il “San Bartolomeo” o i quattro giganteschi “Padri della Chiesa” del

tiburio. A indurre alla prudenza e impedire di sciogliere definitivamente le riserve nel riferire a lui anche il “San Tommaso” è il modo peculiare di definirne la barba e i capelli – traforati grazie all’uso del trapano e definiti in ciocche plasticamente rilevate – non presente in altre sculture di Benzoni, come la tomba Torelli in Sant’Eustorgio a Milano, il “San Vittore a cavallo” di Muralto (Locarno), il tabernacolo con il “Cristo morto” un tempo a Martinengo (Bergamo) e oggi al Walters Art Museum di Baltimora.