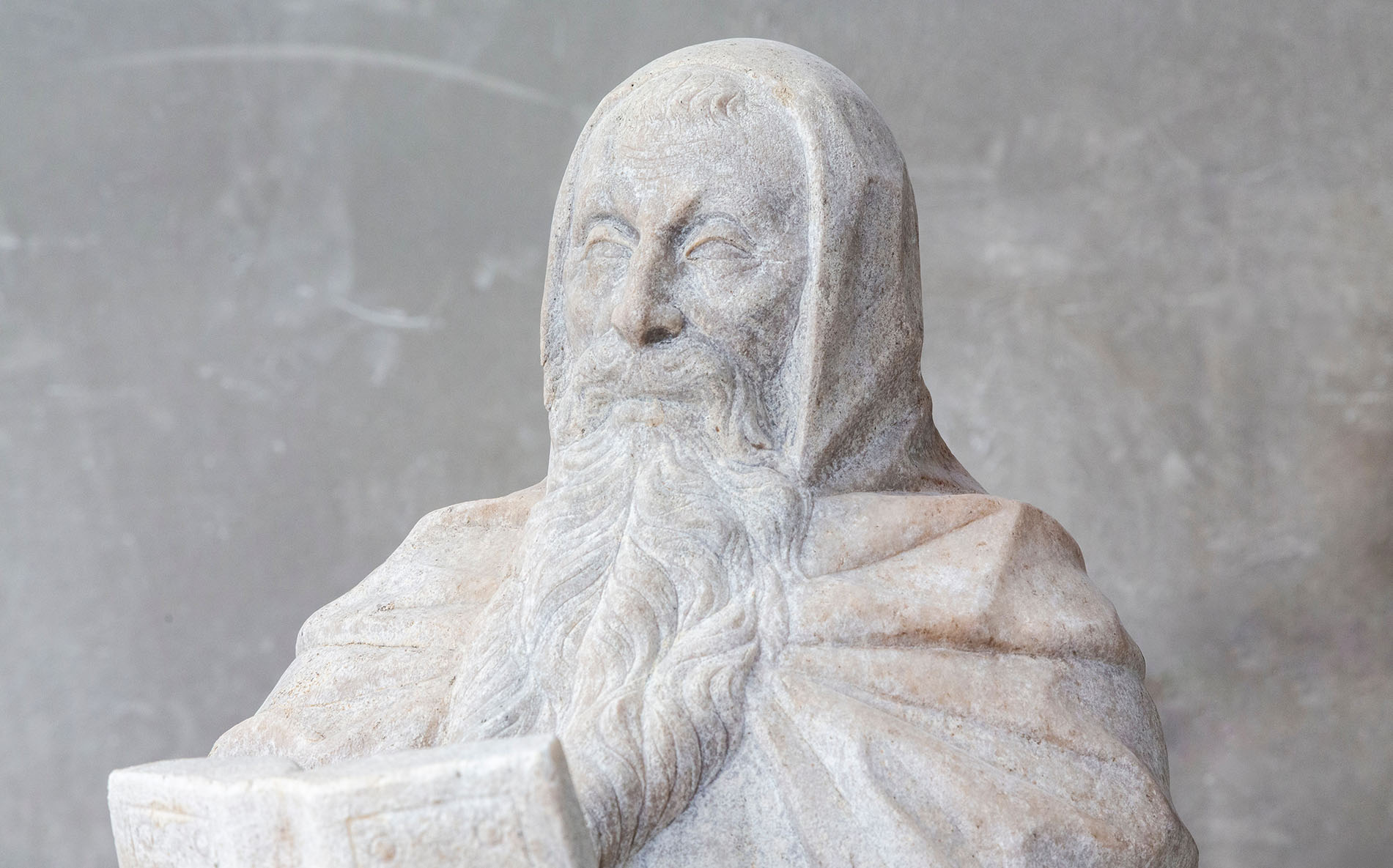

L’opera, databile tra l’ultimo decennio del Quattrocento e gli inizi del secolo successivo, è uno degli oltre seicento peducci del Duomo, elementi di sostegno degli archetti trilobati presenti sulla zoccolatura della Cattedrale.

Caratterizzati dalle forme più svariate (busti e figure umane, animali reali o fantastici, teste di mascheroni ecc.), i peducci sono stati soggetti ideali per gli scultori del Duomo, che hanno riversato in essi una ricchezza di fantasia ben superiore alla loro effettiva importanza architettonica.

In particolare il peduccio in oggetto, proveniente dalla zona absidale in corrispondenza della sacrestia aquilonare, è uno dei più antichi: esposto in Museo all’interno della sala dedicata all’epoca viscontea (n. 4), rappresenta una testa di felino dalla bocca spalancata, con lingua e dentatura in vista. Gli occhi contengono pupille in piombo, mentre la pelle sopra la fronte risulta raggrinzita.

Gli studiosi hanno osservato che, nonostante l’accurata descrizione dei dettagli anatomici, il peduccio sembra voler essere soprattutto una maschera mostruosa, presumibile frutto della fantasia di lapicidi campionesi attivi nella primissima fase della Fabbrica, sullo scorcio del Trecento.

Sotto il nome di “maestri campionesi” si riuniscono scultori, architetti e lapicidi originari delle zone di Campione, Lugano e dei laghi lombardi, operanti tra il XII e il XIV secolo in vari centri dell’Italia settentrionale e, appunto, anche in Duomo.

Pur non formando una maestranza legalmente riconosciuta, gli scultori campionesi mostrano caratteri stilistici comuni che rivelano complessi rapporti con l’arte provenzale e con Benedetto Antelami, autore del Battistero di Parma (1196-1216).

Per quanto riguarda la Cattedrale milanese, fra i vari maestri campionesi che vi lavorarono tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento assume particolare rilevanza Giacomo, che insieme a Giovannino de’ Grassi diresse le prime fasi di costruzione e decorazione; per esempio, a Giacomo spettò la realizzazione scultorea del fastoso portale marmoreo della sacrestia aquilonare (1395-1396), influenzata dai disegni e dalle miniature di Giovannino.