Proveniente dal Duomo, dove era situata sopra il sarcofago dell’arcivescovo da cui prende il nome, la croce monumentale detta “di Ariberto” è custodita in Museo dal 1974, e si trova oggi esposta all’interno di una delle sale dedicate al Tesoro del Duomo (n. 1)

Risalente al 1040 circa, l’opera fu appunto commissionata dall’arcivescovo Ariberto da Intimiano e donata alla chiesa di San Dionigi, da lui ingrandita e dotata di un monastero benedettino: alla soppressione di quest’ultimo, la croce giunse in Duomo nel 1870 dopo vari passaggi, fra i quali la requisizione da parte del Governo Provvisorio all’epoca delle Cinque Giornate (1848-1849).

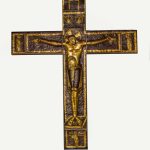

Simbolo millenario della cristianità milanese fra l’epoca dei grandi feudatari e il periodo comunale, l’opera, realizzata in ambito ambrosiano, è composta da una croce lignea lobata, non originale, e da nove lastre in rame dorato posizionate su un supporto moderno: al centro si trova Cristo crocifisso, rappresentato nel momento del dolore con gli occhi socchiusi, la bocca contratta e il capo reclinato sulla spalla destra. Le mani, dalle dita allungate, recano ferite sanguinanti; manca invece la piaga sul costato, come nelle miniature lombarde della stessa epoca probabilmente prese a modello per l’opera.

Alle estremità del braccio orizzontale della croce, in dimensioni minori, sono raffigurati la Vergine e san Giovanni evangelista in atteggiamento dolente, mentre sopra la testa di Cristo si stagliano le personificazioni della luna e del sole e il cartiglio con l’iscrizione latina “+ IHS NAZARE/NVS REX IVDEOX” (“Gesù Nazareno Re dei Giudei”).

L’estremità inferiore del braccio verticale della croce ospita invece il committente Ariberto, identificato da un’iscrizione e rappresentato nell’atto di offrire a Cristo il modello della chiesa di San Dionigi. Il capo del religioso è circondato da un’aureola quadrata, che nella tradizione ambrosiana caratterizza i personaggi sacri viventi; ai suoi piedi era invece originariamente rappresentato un morso di cavallo attraversato da due chiodi, simbolo del Santo Chiodo della Croce custodito in Duomo.

Dal punto di vista sia tecnico sia stilistico, tutte le figure componenti l’insieme presentano tra loro una certa disomogeneità: se Cristo, la Vergine e Ariberto mostrano un’intensa definizione dei contorni e una forte tensione emozionale, san Giovanni e le personificazioni della luna e del sole hanno una qualità esecutiva inferiore, oltre a essere realizzati su lastre più sottili e diverse nella lega.

A tale proposito, si noti anche la differenza tra le sembianze più occidentali di Cristo, della Vergine e di Ariberto e quelle bizantineggianti di san Giovanni, evidenti soprattutto nella resa complessa del panneggio.

Nel corso dei secoli le lastre in rame dorato che compongono la croce sono state sottoposte a varie trasformazioni e ridipinture: grazie a un recente restauro è emerso, per esempio, che tutte le parti ora di colore nero erano in origine argentate.

Oltre all’opera in oggetto, durante il suo episcopato (1018-1045) Ariberto commissionò vari oggetti liturgici contrassegnati da una particolare attenzione al tema della croce: uno dei più preziosi, cioè la coperta di evangeliario detta appunto “di Ariberto”, è anch’essa custodita presso il Museo del Duomo.

Sempre per quanto riguarda il suo contributo al panorama artistico dell’epoca, prima di essere nominato vescovo Ariberto promosse l’ingrandimento della pieve di San Vincenzo a Galliano, oggi Cantù, e la costruzione del relativo battistero (1007-1118 circa): un imponente complesso monumentale che attesta l’appartenenza del religioso alla casta dell’alta feudalità.