Unica per preziosità dei materiali, elevata fattura e caratteristiche costitutive, la croce di Chiaravalle è una delle opere più significative del Museo, dove si trova esposta all’interno di una delle sale dedicate al Tesoro del Duomo (n. 1).

Donata all’abbazia cistercense da cui prende il nome su iniziativa di Ottone Visconti, arcivescovo e poi signore di Milano dal 1277 al 1295, la croce fu eseguita a Venezia nel XIII secolo: custodita a Chiaravalle fino al 1797, divenne poi proprietà del monastero degli Oblati, che la depositarono nel Tesoro della Cattedrale.

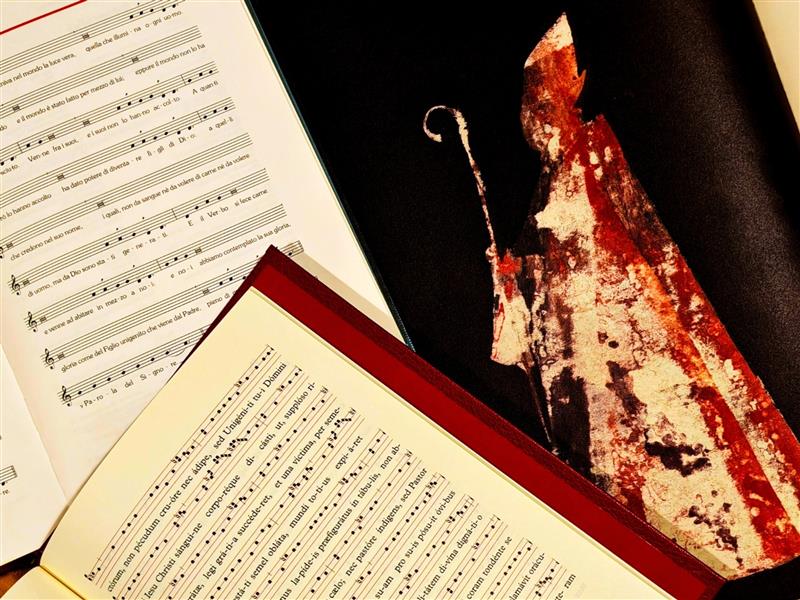

L’opera è costituita dalla croce vera e propria, di tipo latino e in legno di noce, e dall’asta che la sostiene, sempre lignea e rivestita in rame dorato. Il fronte e il retro dell’opera appaiono nettamente diversi: se il primo è infatti coperto da lastre in diaspro rosso con statuette in argento dorato, il secondo presenta invece lamine in argento sbalzato, cesellato e dorato protette da lastre trasparenti in cristallo di rocca. Lo stesso avviene anche nel nodo esagonale che collega fra loro la croce e l’asta.

Oltre a essere incorniciati, rispettivamente, da una filigrana in argento dorato e da lamine sempre argentee, entrambi i lati sono decorati con molteplici gemme e cammei antichi. Fra le pietre preziose, comprendenti rubini, smeraldi e zaffiri, spiccano sulla parte superiore del fronte quattro rarissimi zaffiri blu striati di bianco: simili a stelle, essi sono denominati “Trapiche” e costituiscono i primi esemplari conosciuti nella storia della gemmologia.

Le statuette del fronte raffigurano al centro Cristo crocifisso, affiancato dalla Vergine e san Giovanni evangelista. Sopra il capo di Gesù si trovano due angeli e un cherubino, mentre ai suoi piedi sono collocati san Giovanni Battista e una coppia di regnanti in preghiera: in essi sono forse da riconoscere l’imperatore Costantino e sua madre Elena, legati al culto della Vera Croce.

Le lamine del retro rappresentano invece il giorno del Giudizio, con Cristo in posizione centrale circondato da angeli, santi e dal simbolo dell’Agnello di Dio; al di sotto di Gesù due defunti sorgono dalle tombe, mentre ancora più in basso sono situati, come sul fronte, un re e una regina che pregano.

Dal punto di vista stilistico, le invenzioni drammatiche e potenti che caratterizzano le statuette del fronte rimandano ai rilievi duecenteschi dell’arcone esterno della basilica di San Marco a Venezia con le rappresentazioni dei mestieri. Si veda per esempio la figura di Cristo, incurvata come nei crocifissi bizantini ma dotata di particolari romanici quali la cesellatura della barba e della chioma.

Per quanto riguarda il retro, è stata invece individuata una forte influenza di modelli gotici stranieri sulla matrice bizantina, evidenti soprattutto nell’espressività dell’angelo che suona la tromba, nel volto di Cristo finemente lavorato, nell’iconografia dei santi Pietro e Paolo e nel contorno marcato che segna la figura di san Giovanni.