La statua in terracotta patinata, datata 1677 e raffigurante “Abacuc e l’angelo”, è oggi esposta in Museo nella sala intitolata alla Galleria di Camposanto (n. 14), luogo nel quale dal Seicento in poi la Veneranda Fabbrica ha custodito i gessi e le terrecotte preparatori delle statue elaborate per il Duomo.

L’opera rappresenta l’episodio biblico secondo cui il profeta Abacuc (VII-VI secolo a.C.) ricevette da un angelo l’ordine divino di portare del cibo al profeta Daniele, prigioniero nella fossa dei leoni a Babilonia; constatata l’esitazione di Abacuc, l’angelo lo afferrò per i capelli e lo trasportò da Daniele.

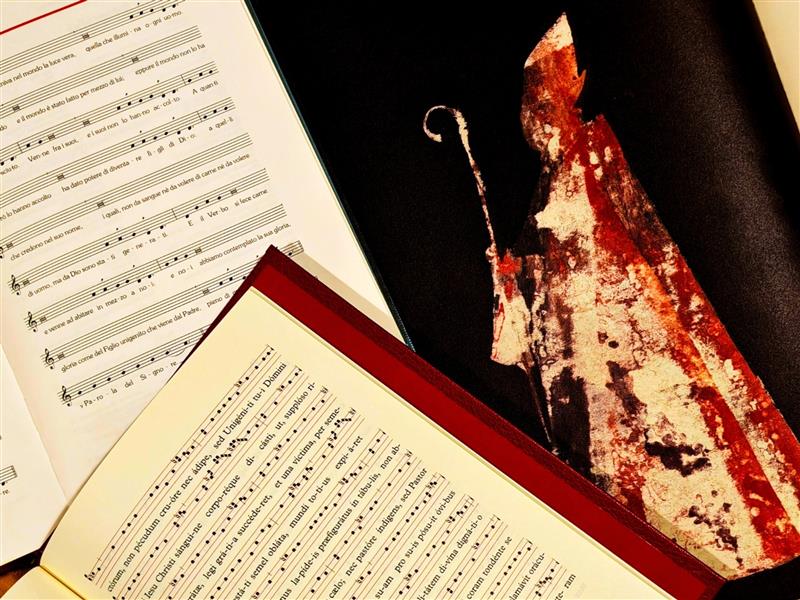

Abacuc è reso come un uomo anziano con barba e chioma mosse, vestito di una tunica e un manto dagli ampi panneggi e stante su un basamento poligonale. La mano destra ha l’indice puntato verso il petto, mentre il piede sinistro poggia su un libro chiuso.

Lo sguardo del profeta è rialzato verso la sua destra, dove un piccolo angelo in volo, mutilo delle ali, è intento a tirargli una ciocca di capelli.

Grazie ai documenti d’archivio, gli studiosi hanno ricondotto la statua a Dionigi Bussola, artista lombardo che, assunto dalla Fabbrica nel 1645, divenne il maggiore scultore operante per la Cattedrale in quel secolo, giungendo a ricoprire nel 1658 la carica di protostatuario (cioè scultore capo).

All’interno della sua vasta produzione, risultano particolarmente importanti i due rilievi realizzati fra 1658 e 1660 per la facciata della Cattedrale: raffiguranti “Elia e l’angelo” e la “Seconda apparizione dell’angelo alla madre di Sansone”, essi mostrano infatti la piena padronanza da parte di Bussola dei mezzi compositivi e scenografici dell’arte barocca, approfondita di persona durante l’apprendistato giovanile a Roma.

La terracotta con “Abacuc e l’angelo”, eseguita da Dionigi insieme al figlio Cesare, fu impiegata dai due scultori come modello per una versione marmorea destinata al fianco meridionale del Duomo (1677-1681 circa). Per quanto riguarda il versante stilistico, l’opera è rappresentativa della via lombarda al barocco romano, evidente nell’avvitamento del corpo del profeta e nel complesso panneggio che si muove su linee curve contrapposte.