La coperta di evangeliario detta di Ariberto, ricordato fra i più importanti vescovi italiani dell’XI secolo, è uno dei manufatti di maggior rilievo del Tesoro del Duomo, oggi esposto in Museo all’interno di una delle sale dedicate appunto al Tesoro (n. 1).

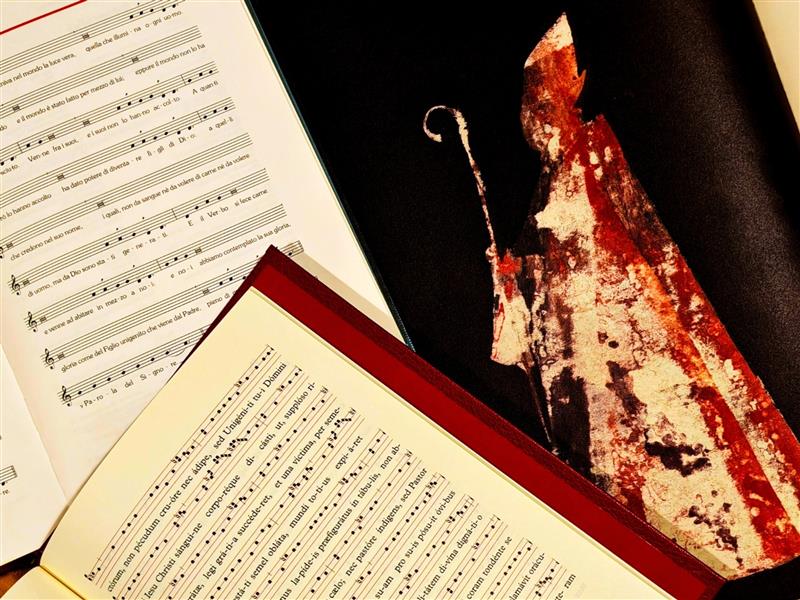

Commissionata da Ariberto, arcivescovo di Milano fra il 1018 e il 1045 e discendente da un’antica famiglia longobarda originaria di Intimiano, in Brianza, l’opera fu utilizzata almeno dal tardo Cinquecento come coperta di un evangeliario, libro liturgico con i brani del Vangelo da leggere nel corso dell’anno durante la messa.

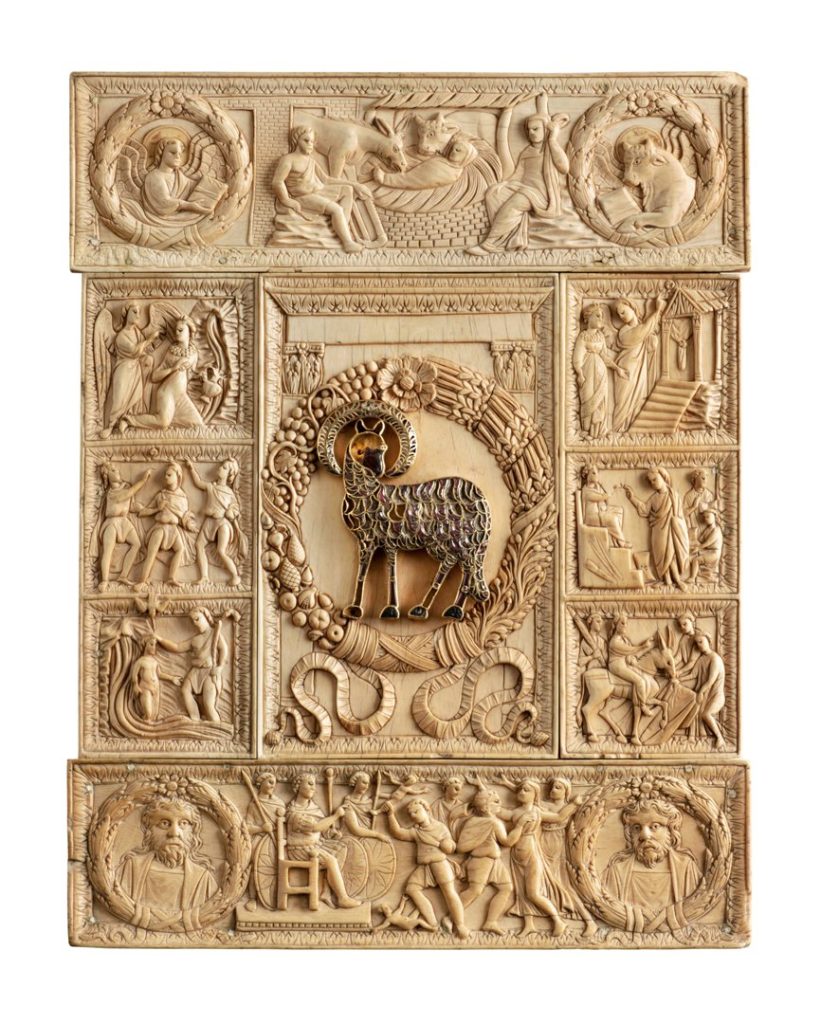

Il manufatto è composto da due valve: l’anteriore in oro, smalti, perle naturali, vetri artificiali, pietre preziose, paste vitree e gemme, e la posteriore in argento dorato. Entrambe le valve sono montate su tavolette lignee rettangolari, rivestite di tessuto rosso e bordate su tre lati, lungo lo spessore, di lamina d’oro e d’argento.

Secondo gli studiosi, i due elementi sarebbero stati realizzati da botteghe milanesi in due momenti diversi: la posteriore nel 1018, per celebrare l’inizio del mandato episcopale di Ariberto, e l’anteriore nel 1026, in occasione della cerimonia di consacrazione del futuro imperatore Corrado II a re d’Italia, officiata dall’arcivescovo.

Dal punto di vista iconografico, la valva anteriore è incentrata sul tema della Crocifissione, raffigurata al centro, i cui effetti salvifici sono narrati nelle scene circostanti: la sconfitta della morte e del peccato (“Resurrezione” e “Discesa nel limbo”), la sicurezza della redenzione universale garantita dalla divinità di Cristo (“Ascensione”, personificazioni del sole e della luna, gli evangelisti) e la grazia della salvezza individuale (“Il buon ladrone condotto in Paradiso”). Inoltre, la presenza dei santi Ambrogio e Satiro nella parte inferiore della valva sottolinea il ruolo della Chiesa nel disegno di salvezza, rivendicando la specificità di quella milanese rappresentata da Ariberto.

Quest’ultimo è il protagonista della valva posteriore, i cui rilievi celebrano l’inizio del suo mandato episcopale: egli compare infatti nel registro superiore, a sinistra, mentre offre l’evangeliario a Cristo, raffigurato in posizione centrale e attorniato da san Giovanni Battista, patrono dei Longobardi, e dalla Vergine. Il registro inferiore presenta invece i santi patroni di Milano Ambrogio, Gervasio e Protasio; entrambe le scene sono caratterizzate dalla presenza di piccole stelle o fiori sospesi nello spazio.

Numerose iscrizioni latine corredano l’opera: per esempio “LVX MVNDI” (“Luce del mondo”) nella parte superiore del Crocifisso (valva anteriore) e “LEX ET PAX” (“Legge e pace”) sul rotolo tenuto in mano da Cristo (valva posteriore). La seconda, in particolare, rimanda a un momento felice dell’episcopato di Ariberto, cioè probabilmente agli anni che furono segnati dalla protezione dell’imperatore Enrico II (1018-1024); un periodo anteriore agli avvenimenti tragici del 1037, quando Ariberto fu arrestato per contrasti con il nuovo sovrano Corrado II e imprigionato a Monza.

Per quanto riguarda lo stile, la coperta di evangeliario presenta affinità sia con esempi contemporanei della tradizione miniatoria milanese sia con capolavori di oreficeria tedesca e francese, come le due Croci della badessa Matilde (Essen, Tesoro della Cattedrale) e il Reliquiario di Pipino (Conques, Tesoro dell’Abbazia di Sainte-Foy).