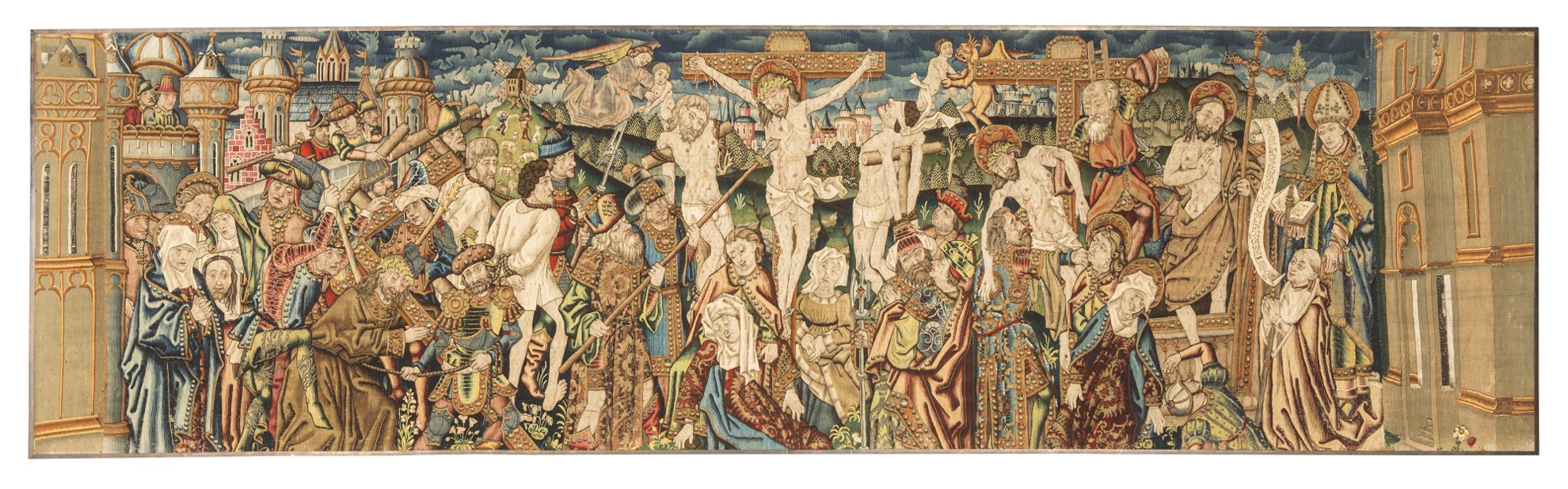

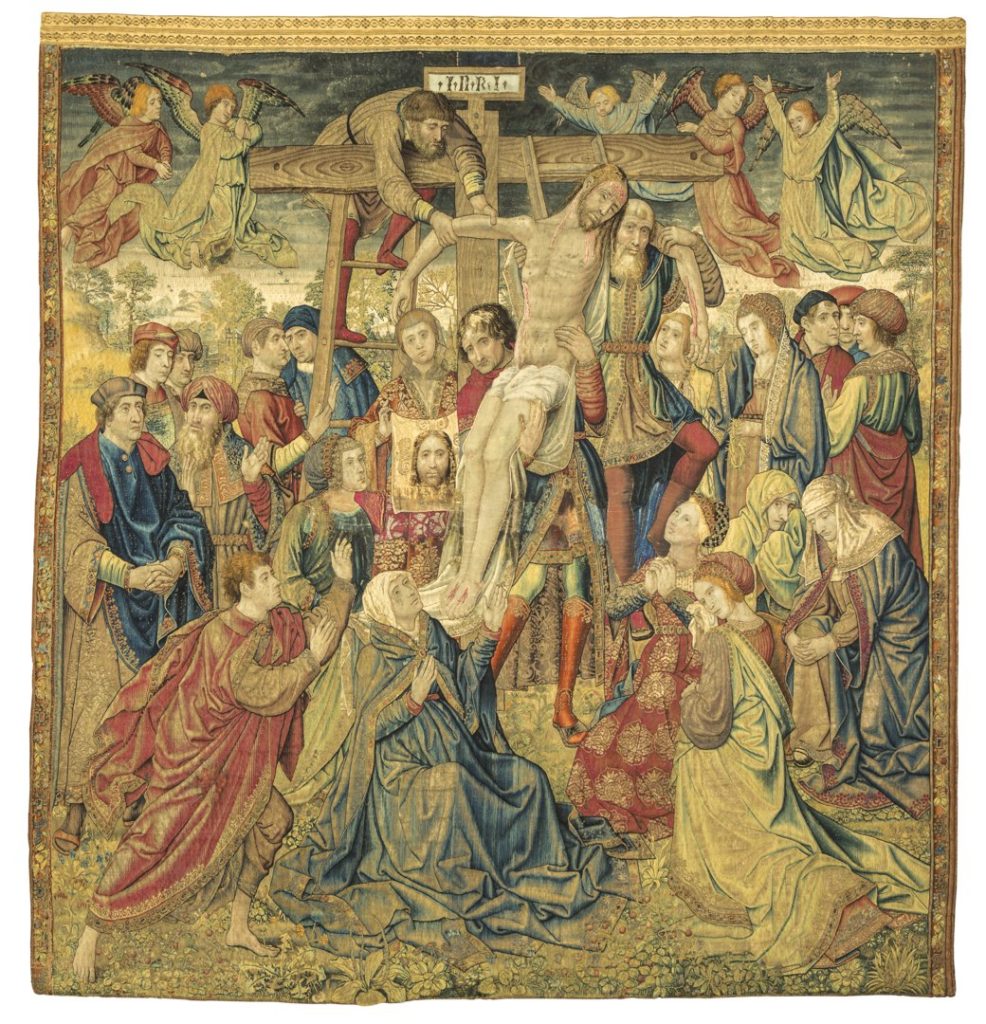

Rara testimonianza degli scambi artistici tra le Fiandre e la Lombardia in età sforzesca, nonché unico arazzo superstite tra quanti ve ne furono nello Stato di Milano nel XV secolo, l’arazzo raffigurante gli “Episodi della Passione” fu donato al Duomo nel 1468 dall’arcivescovo Stefano Nardini, che l’aveva commissionato l’anno precedente durante una legazione apostolica in Francia e a Bruxelles.

Destinato alla decorazione dell’altare ducale forse posto in mezzo al coro, sotto la “raza” viscontea, e in seguito adattato per l’altare maggiore, nel 1953 il prezioso manufatto entrò in Museo, dove è oggi custodito presso la sala dedicata al classicismo lombardo (n. 8).

L’arazzo rappresenta, a partire da sinistra, quattro episodi della Passione di Cristo giustapposti senza alcun intervallo, davanti a un panorama continuo e sotto un cielo striato da nuvole disposte a meandro.

Nella “Via al Calvario”, davanti a una veduta di Gerusalemme in cui si accostano elementi architettonici gotici e orientali, Cristo trasporta la croce, tirato e bastonato da soldati romani abbigliati con turbanti turcheschi e costumi e armature tempestate di gemme, sotto gli occhi della Madonna, di san Giovanni e della Veronica.

Segue la “Crocifissione”: mentre un angelo e un diavolo accolgono le anime dei ladroni inarcati sulle croci, Longino trafigge con la lancia il costato di Cristo spirante sulla croce gemmata, al cui piede sta la Maddalena inginocchiata, mentre san Giovanni soccorre la Madonna svenuta.

Vi è poi la “Deposizione”: Giuseppe d’Arimatea cala dalla croce il corpo di Cristo a Nicodemo, mentre san Giovanni sostiene la Vergine accasciata.

La sequenza evangelica termina con la “Resurrezione”, dove Cristo scavalca il sepolcro, osservato da un soldato impaurito. Assistono alla scena anche il committente Stefano Nardini, inginocchiato e con una croce astile tra le mani giunte, e sant’Ambrogio; dalla bocca di Nardini si diparte un cartiglio che recita “NO(N) INTRES I(N) IVDICIV(M) CV(M) SERVO TVO D(O)M(INVM)” (“Non chiamare in giudizio il tuo servo, Signore”) dal “Salmo” 142 (143), 2.

La drammaticità della scena e la fine e sontuosa tessitura, la cui varietà cromatica è stata raramente eguagliata nell’arte dell’arazzo quattrocentesca, legittimano fra gli studiosi l’opinione prevalente che il panno sia stato commissionato, disegnato e tessuto nell’area franco-fiamminga in cui avevano sede le migliori manifatture del tempo.

In particolare il vigore con cui sono resi i gesti e le espressioni, la diversificazione dei tipi umani, la chiarezza dei rapporti spaziali, lo stacco dei vicini e dei lontani e il verismo dei dettagli paesistici rivelano l’influenza, sull’autore del cartone preparatorio, della pittura fiamminga del quarto-sesto decennio del Quattrocento: in particolare il Maestro di Flémalle e Roger van der Weyden.

I rimandi a quest’ultimo inducono a pensare che il cartonista fosse un suo stretto seguace, attivo come lui nella Bruxelles toccata da Nardini nel 1467; un’ipotesi alternativa di pari peso fa invece centro su Parigi, dove nel medesimo anno il committente si trattenne più a lungo.

Notevole è infatti la contiguità iconografica e stilistica dell’arazzo col cosiddetto “Trittico di Dreux Budé” (diviso tra Los Angeles, Montpellier e una raccolta privata) di André d’Ypres, pittore fiammingo e seguace del Maestro di Flémalle e di Roger van der Weyden: la sua bottega parigina fu rilevata dal figlio Colin d’Amiens, che fu pittore, miniatore e cartonista di vetrate e celebri arazzi, nella cui cerchia potrebbe essere stato dipinto il cartone del paliotto milanese.