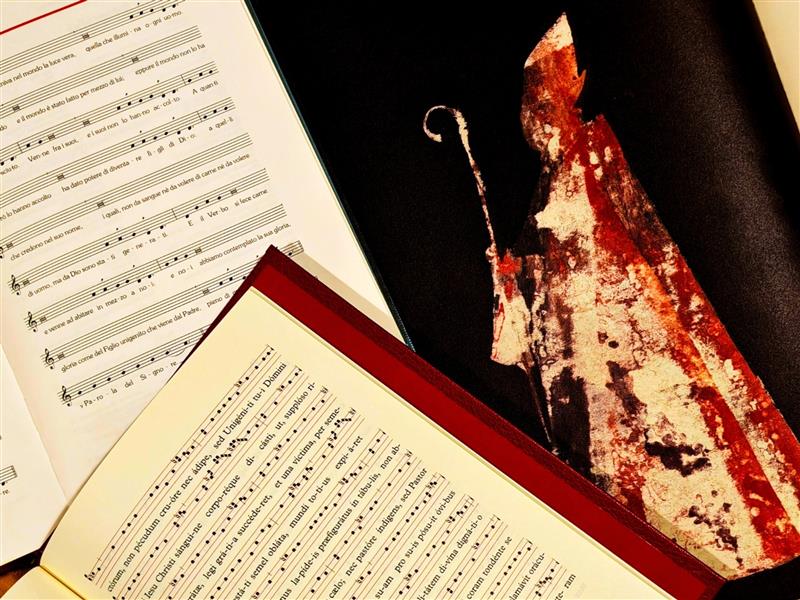

Realizzato in argento dorato e cristallo, l’ostensorio ambrosiano risale al 1579 e appartiene al Tesoro del Duomo; dal 2013 esso è custodito in Museo nella sezione dedicata appunto al Tesoro.

Eseguito in ambito milanese, il manufatto presenta una base enalobata con gradino balaustrato e sagomato, sul fondo martellato della quale sono raffigurati i busti di quattro santi (identificabile con sicurezza quello di sant’Ambrogio), alternati ai simboli della Passione: scala e dadi, croce con spugna e lancia, martello, tenaglia e corona di spine, flagello, colonna con corde, due flagelli incrociati.

Nei lobi sono rappresentati invece piccoli frutti con foglie, mentre al centro del sottopiede si trova uno stemma distinto da bande orizzontali (tre lisce alternate a tre lavorate), inquadrato dalle lettere “CO/CRE” sormontate dal simbolico “omega” con in basso la data di realizzazione “1579”.

Partendo dal basso, il fusto ospita un nodo a vaso con testine cherubiche alternate a trionfi di frutti e spighe; motivi d’angioletti si ripetono sulla base panciuta della campana, sempre inframmezzati da frutti e spighe.

Sulla teca in cristallo con la lunetta per il sostegno dell’ostia, inquadrata da quattro montanti cavi a sagoma di erma, poggia il coperchio circondato da piccole piramidi e frastagli; conclude il tutto un fastigio a tempietto circolare sovrastato da Cristo crocifisso.

Dotato di un sostegno simile a quello del calice di san Carlo, sempre esposto al Museo del Duomo, l’ostensorio ambrosiano ha una doppia funzione: rimuovendo le colonnine-erma e la teca, infatti, esso si trasforma da oggetto liturgico destinato a esporre l’ostia consacrata (o a portarla in processione) in una pisside, vaso sacro in forma di coppa con coperchio utilizzato per contenere le particole benedette.

Questa tipologia di ostensorio, diffusa in area lombarda dal pieno Cinquecento agli inizi del Settecento, segue attentamente le precise indicazioni contenute nelle “Istruzioni” di Carlo Borromeo (1577, due volumi), risposta articolata e autorevole della Chiesa controriformata alle accuse e agli attacchi mossi dal mondo protestante in materia di edifici ecclesiastici e dei loro arredi.

Nello specifico, per quanto riguarda gli ostensori, l’arcivescovo di Milano prescriveva un “piccolo tabernacolo” di “forma rotonda”, “diviso in determinati spazi da colonnine, le quali ben stilizzate non devono essere dispari di numero, affinché non sia impedita la vista dell’ostia dal lato dispari”; nella “parte superiore delle colonnine ci deve essere un ornato zoomorfo corinzio, detto comunemente fregio”, su cui “si appoggi il fastigio semisferico o piramidale dell’ostensorio”, in “cima ci sia una piccola croce quadrata o l’immagine di Cristo Signore crocifisso o risorto; il “piede che sostiene l’ostensorio, abbia forma rotonda, esagonale o ottagonale, in modo che sia ben piantato dritto”, con il nodo “ornato, non però con sporgenze che offendano comunque le dita quando lo si stringe in mano”; il “tabernacoletto così costruito deve essere munito di una campana di cristallo o di limpidissimo vetro, aperta inferiormente e chiusa completamente nella parte superiore”, “inserita nell’interno delle colonnine così che l’ostia sacra sia vista attraverso il vetro”.