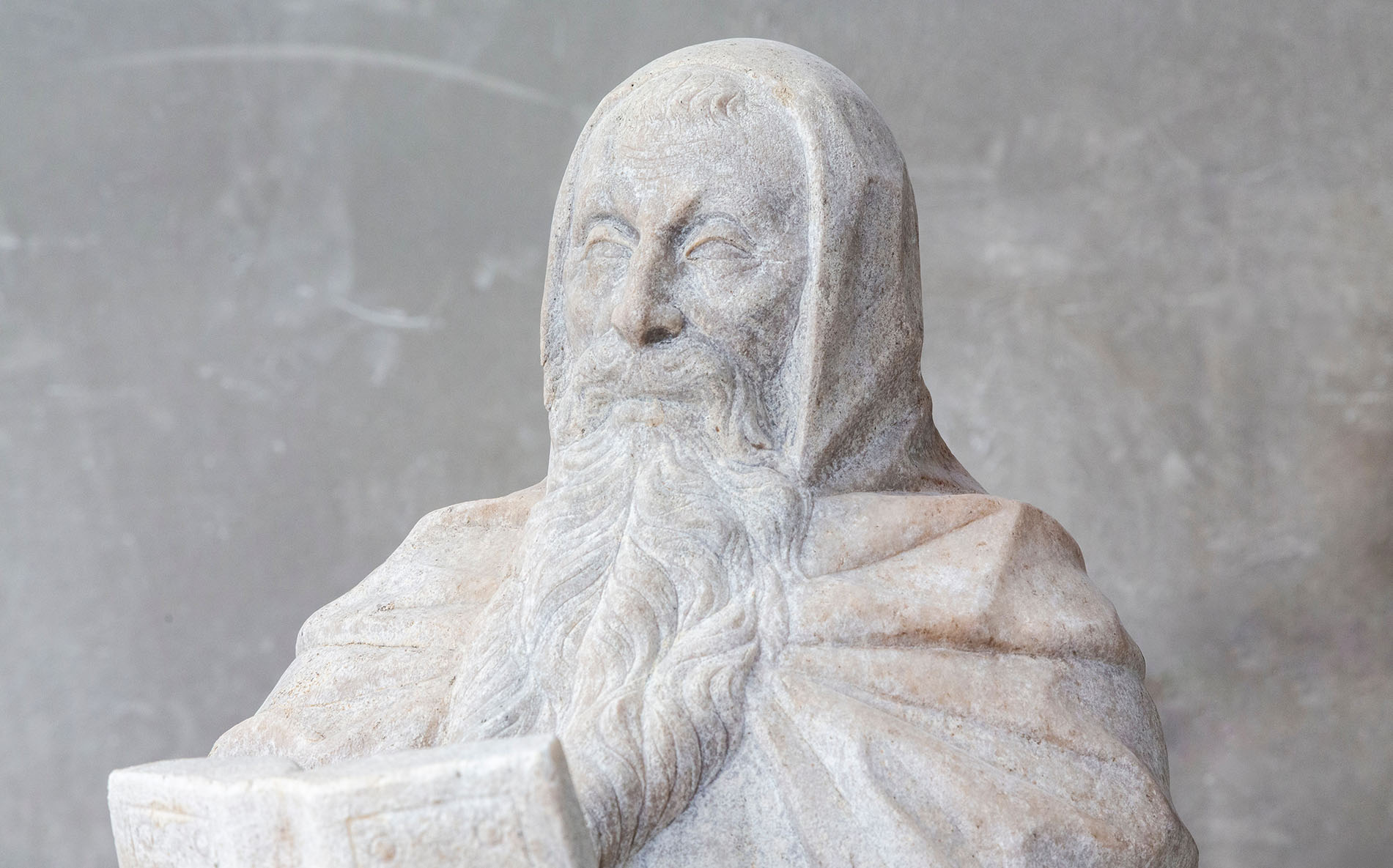

Raffigurante “Sant’Elena” e databile al secondo decennio del Cinquecento, la scultura in marmo di Candoglia proviene dal lato sud del Duomo, nello specifico dal contrafforte di sud-ovest delimitante l’absidiola del capocroce meridionale.

Rimossa dalla Cattedrale nel 1943 per salvaguardarla dai bombardamenti bellici, entrò in Museo dieci anni più tardi, ed è oggi esposta nella sala dedicata al classicismo lombardo (n. 8).

Come indicano le fonti antiche, l’opera fu commissionata dalla Veneranda Fabbrica a Cristoforo Solari detto “il Gobbo”, scultore e architetto originario dell’odierno Canton Ticino che, grazie alla sua produzione spesso di alto livello tecnico-esecutivo, contribuì in maniera determinante a traghettare la scultura e l’architettura lombarde, ancora legate all’arretrata tradizione locale, verso il classicismo già in auge in altre città d’Italia come Venezia, Mantova e Roma.

Tale era la sua fama anche al di fuori della Lombardia che Giorgio Vasari, autore delle celebri “Vite dei più eccellenti architetti pittori et scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri” (1550), narrava di come Michelangelo avesse firmato la sua “Pietà” vaticana (1498 circa) per scongiurare il rischio che l’opera venisse riferita al collega.

Già attivo alla Certosa di Pavia, nel 1501 Solari approda con l’incarico di scultore al cantiere del Duomo, per il quale lavora fino al 1524 realizzando diverse statue: fra esse, oltre alla “Sant’Elena”, si ricordano il “Cristo alla colonna”, attualmente custodito presso la sacrestia meridionale, l'”Adamo” (1502-1503) e il “Lazzaro” (secondo decennio del secolo), anch’esse esposte in Museo.

Solari ritrae sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino che nel 326 ritrovò la croce di Gesù insieme a quelle dei due ladroni, come una matrona romana, abbigliata con una veste e un manto dai panneggi abbondanti e articolati.

La figura risulta appoggiata alla croce, mancante della parte superiore, mediante un’elegante e complessa torsione, che prevede la rotazione della testa verso la sua sinistra e quella del busto in direzione opposta, mentre la gamba destra avanza in opposizione al movimento del braccio sinistro.

Si realizza così un contrapposto che conferisce alla scultura una vivace dinamica interna.

Il volto, con la bocca socchiusa e le pupille incise, è incorniciato da lunghe ciocche arricciate trattenute sulla sommità da una corona di cui manca la parte destra; altre lacune riguardano quattro dita delle mano destra, alcuni riccioli delle ciocche sul retro e il piede sinistro.

Dal punto di vista stilistico, gli studiosi hanno evidenziato come la struttura spiraliforme dell’opera sia da ricondurre alla “Leda” di Leonardo da Vinci (1508-1513), dipinto del quale esistono alcuni disegni autografi ma il cui originale è noto solo attraverso copie (per esempio quella custodita a Roma presso la Galleria Borghese).

Oltre agli influssi leonardeschi, la monumentalità della “Sant’Elena” e il ritmo classicheggiante dei suoi panneggi restituiscono a Cristoforo Solari doti di grande modernità, assegnandogli un ruolo di primo piano nell’affermazione del classicismo milanese.