Il raffinato pinnacolo con figure umane in marmo di Candoglia, eseguito da un anonimo scultore tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, proviene molto probabilmente dalla prima e più antica guglia del Duomo, la cosiddetta guglia Carelli (1390-1403): situata nella zona absidale sul lato nord della Cattedrale, essa fu infatti dedicata alla memoria di Marco Carelli, facoltoso mercante milanese che nel 1390 divenne uno dei primi grandi benefattori della Veneranda Fabbrica, nominandola sua erede universale.

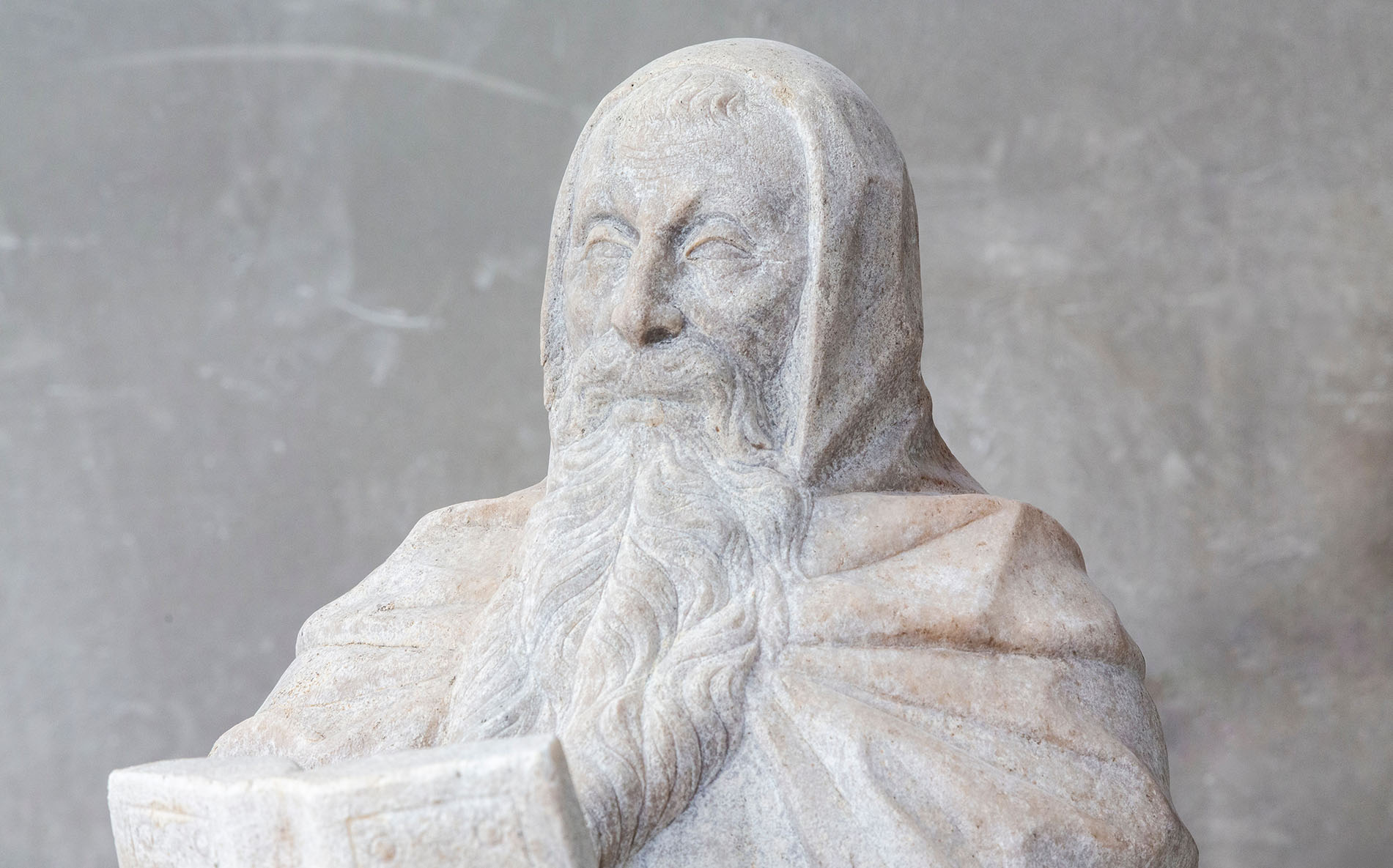

Il pinnacolo, elemento decorativo che riproduce in scala minore lo schema geometrico delle guglie del Duomo, si trova oggi nella sala del Museo dedicata alle origini della Cattedrale (n. 3): di forma piramidale, esso è caratterizzato da quattro figure umane fra altrettante cuspidi, alla cui base si conservano grappoli d’uva. Le cuspidi appaiono ornate da gattoni, motivi gotici a forma di fiore o foglia rampante la cui funzione è quella di sottolineare la verticalità degli elementi che accompagnano.

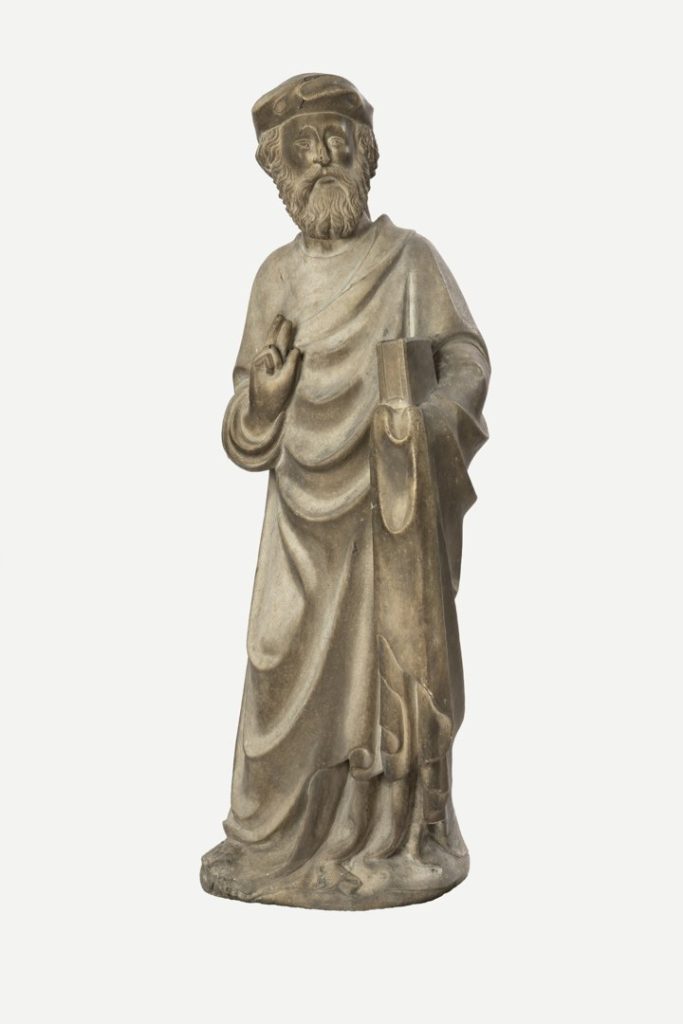

I quattro personaggi del pinnacolo sono suddivisi in due coppie: la prima comprende una dama che sembra camminare o danzare tra la vegetazione, sollevando la lunga veste con la mano destra, e un giovane con copricapo, reggente un elemento rivolto verso terra (forse una tromba).

La seconda coppia è invece formata da una fanciulla nuda, quasi generata dalla natura e colta nell’atto di coprirsi pudicamente con un panno, e da un giovane danzante, vestito di corte brache e sollevante con la mano destra un oggetto forse identificabile con un sonaglio.

Profondamente corroso a causa della secolare esposizione agli agenti atmosferici, il pinnacolo è stato elogiato dagli studiosi per il naturalismo delle figure, evidente soprattutto nel personaggio della fanciulla nuda e messo in rapporto con la cultura figurativa di Giovannino de’ Grassi. Architetto, scultore, pittore e miniatore, egli fu ingegnere stabile della Veneranda Fabbrica dal 1391, occupandosi della costruzione e della decorazione scultorea di crociera e coro.

Ma la sua fama deriva principalmente dall’attività di miniatore e disegnatore di punta del gotico internazionale, grazie alla ricchezza inventiva e ornamentale delle sue creazioni, contraddistinte da colori raffinati ed eleganza del disegno. La penetrante osservazione del mondo della natura di Giovannino, espressa nella sue illustrazioni, è testimoniata dal celebre “Taccuino” di Bergamo (Bergamo, Biblioteca Civica) e dall'”Uffiziolo” miniato per Gian Galeazzo Visconti (Firenze, Biblioteca Nazionale).

Anche se nel pinnacolo del Duomo sono stati colti riferimenti ad Adamo ed Eva, il contesto iconografico di riferimento sembra quello tardogotico della vita generata dalla natura, in una profonda fusione dell’uomo con essa, rappresentata dalla danza. Quest’ultima risulta carica di significati nel microcosmo della Cattedrale e intrisa di rimandi cortesi e simbolici, che dal naturalismo dei mesi sfiorano recuperi mitologici. Forse è suggerito pure un contrasto morale e ideale tra l’eleganza della dama e del giovane con la tromba rispetto alla scompostezza della coppia seminuda.