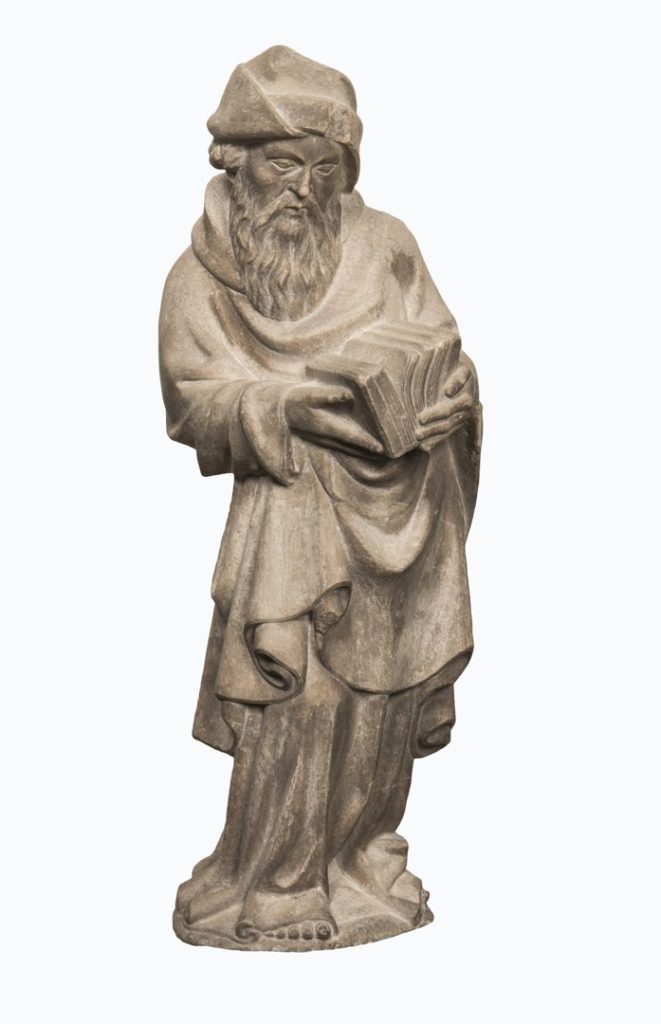

Raffigurante “Sant’Agnese”, la scultura in marmo di Candoglia è databile tra 1360 e 1395 e proviene da un finestrone del transetto nord del Duomo, da dove è stata rimossa per entrare in Museo nel 1953. Qui si trova ancora oggi, esposta nella sala dedicata all’epoca viscontea (n. 4).

L’opera rappresenta la santa martire paleocristiana come una giovane principessa, con l’agnello nella mano sinistra e il ramo di palma del martirio nella destra. Il volto dall’espressione vivida, piegato verso la destra della figura, è incorniciato da lunghi capelli, descritti graficamente come il manto dell’agnello e decorati con una corona di fiori.

Sant’Agnese indossa un abito ricamato mosso da aspre pieghe acuminate, contraddistinto da maniche aderenti lunghe fino a metà mano e da una profonda scollatura quadrata. Quest’ultima, che lascia scoperte le spalle e riporta l’iscrizione “S AGNES”, mostra al centro uno scudo campito dall’aquila imperiale. Sui due fermagli rotondi del mantello campeggiano inoltre altrettanti scudi partiti: quello sulla spalla sinistra reca una croce (forse la sabauda) e il biscione visconteo, mentre l’altro il biscione e i gigli della corona di Francia.

Per quanto riguarda l’autore della statua, inizialmente gli studiosi hanno fatto il nome di Antonio Briosco, attivo nel cantiere del Duomo per quasi tutta la prima metà del Quattrocento: sua una “Maddalena” del 1414 anch’essa custodita in Museo, nella quale le fredde tangenze tedesche del volto sono stemperate dal panneggio sinuoso e cadenzato, con esiti prossimi a Jacopino da Tradate.

Tuttavia, in seguito, la “Sant’Agnese” è stata riattribuita prima a un ignoto maestro lombardo influenzato dalla scultura d’oltralpe e poi a una maestranza boema legata alla famiglia dei Parler, operante nella seconda metà del Trecento e composta da architetti e scultori che diffusero le forme del gotico renano in Boemia, Austria, Germania, Italia, Francia e Polonia.

Più recentemente, la statua è stata ascritta a uno scultore attivo a Milano nella seconda metà del Trecento: infatti, se dal punto di vista stilistico la “Sant’Agnese” si può ricondurre alle tendenze riscontrabili nel cantiere del Duomo durante le prime fasi di costruzione e decorazione, dirette da Giovannino de’ Grassi e Giacomo da Campione, alcune caratteristiche inducono a ipotizzare che l’opera provenga da Santa Tecla o Santa Maria Maggiore, le due antiche basiliche esistenti prima della Cattedrale odierna.

Innanzitutto le grandi dimensioni, che non trovano confronto nella produzione del cantiere, e soprattutto la quantità di simboli araldici, poco convenienti a una scultura destinata alla sommità di un finestrone, dove data l’altezza quegli stemmi non sarebbero stati visibili.

Tanto il soggetto prescelto quanto l’araldica legano la statua ai Visconti, devoti a sant’Agnese da quando nel 1277, proprio nel giorno dedicato alla martire, il vescovo Ottone sconfisse Napo della Torre a Desio; e in particolare a Gian Galeazzo, che dal 1360, in seguito al matrimonio con Isabella di Valois, sorella di Carlo V, aveva ottenuto il privilegio di potersi fregiare dei gigli della corona francese.

La croce sabauda abbinata al biscione evoca invece il legame stretto con quella famiglia per via del matrimonio di Galeazzo II, padre di Gian Galeazzo, con Bianca di Savoia. L’aquila dell’Impero, che certamente allude alla fede ghibellina del Visconti, potrebbe essere invece un riferimento al ruolo di vicario imperiale ricoperto da Gian Galeazzo a partire dal 1380: il fatto che la si veda isolata su uno scudo autonomo e non abbinata al biscione visconteo implica comunque una data antecedente alla nomina ducale (1395).

A confermare una cronologia compresa tra il 1360 e il 1395 sono del resto i dettagli del costume di sant’Agnese, molto simile a quello indossato da santa Caterina nelle “Nozze Mistiche” appartenenti al ciclo degli affreschi di Mocchirolo (1378 circa), oggi a Brera.