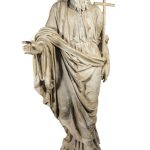

Raffigurante “San Filippo apostolo” e databile tra il 1811 e il 1812, la colossale scultura in marmo di Candoglia proviene da un contrafforte della facciata del Duomo, da dove è stata rimossa e sostituita con una copia in occasione dell’ultimo restauro della stessa (2003-2008). Entrata in Museo nel 2013, l’opera si trova oggi nella sala dedicata all’Ottocento (n. 17).

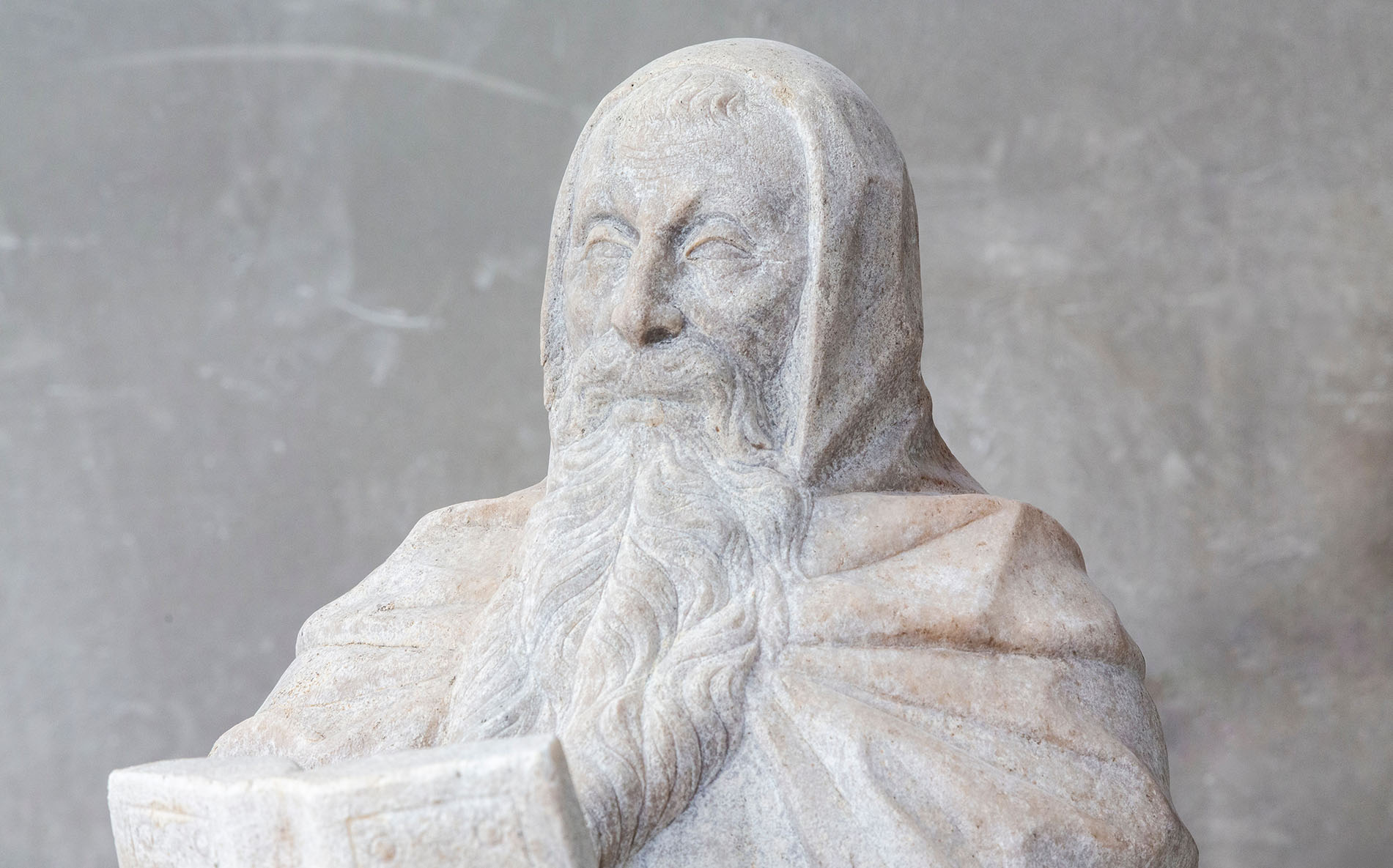

La statua ritrae il santo apostolo, ucciso per la sua fede dopo aver evangelizzato la Frigia, nell’attuale Turchia asiatica, come un uomo maturo abbigliato con tunica e mantello, dalla lunga barba ondulata al pari dei capelli.

Il volto, leggermente ribassato e segnato da una frattura che, passando sotto il naso collega gli zigomi, ha un’espressione severa, mentre la mano del braccio destro piegato accenna il gesto di chi sta per prendere la parola. Lo stesso braccio sostiene inoltre un lembo del manto, facendolo ricadere con voluminosi panneggi.

Il braccio sinistro pende invece lungo il fianco corrispondente e sostiene una croce astile, con il sostegno verticale in larga parte mancante: anche la gamba sinistra è diritta, a differenza di quella destra flessa e arretrata.

I piedi, calzati da sandali privi degli originari listini, poggiano su un basamento poligonale.

Grazie alle fonti d’archivio, gli studiosi hanno potuto identificare l’autore dell’opera in Pompeo Marchesi: originario di Saltrio, presso Varese, si formò all’Accademia milanese di Brera, dove vinse un soggiorno di studio a Roma durante il quale ebbe modo di confrontarsi sia con la statuaria antica sia con la produzione artistica di Antonio Canova, maestro del neoclassicismo.

Rientrato a Milano, con il “San Filippo apostolo” inaugurò la sua lunga attività per il Duomo, durata quasi cinquant’anni. Dal punto di vista stilistico, il “San Filippo” si distacca dalla lezione di Canova per guardare alla scultura romana, e questo vale anche per le altre opere eseguite per il Duomo negli stessi anni (i profeti “Amos” ed “Ezechiele” e “San Tommaso apostolo”).

In particolare, nel “San Filippo” Marchesi recupera il tipo della figura togata, con una posa che ricorda quella delle rappresentazioni imperiali e di divinità, non soltanto nel particolare iconografico, ma anche per il senso di solennità incarnato da tale prototipo.

Non a caso, anni dopo Marchesi riprenderà la posa del “San Filippo” per la realizzazione del “Monumento a Francesco I” di Vienna (1846).